바위새김그림이란?

'바위새김그림'은 바위 위에 다양한 방법으로 표현한 그림을 일컫는 용어로, '암각화(巖刻畵)'와 '암채화(巖彩畵)'를 모두 포함한다. 암각화는 바위새김그림 중에서도 특히 바위에 새겨진 그림을 가리키며 암채화는 바위에 채색한 그림을 말한다. 그러나 우리나라에서는 아직까지 암채화 유적이 발견된 적이 없어 '바위새김그림과 '암각화'가 같은 의미로 사용되고 있다. 암각화는 자연 바위에서뿐만 아니라 고인돌이나 선돌과 같은 거석(巨石) 유구나 제단 시설 등에서도 발견된다.

바위에 새겨진 글씨나 불상과 같은 역사시대의 유적은 바위그림이나 암각화라는 용어보다는 '마애불', '금석문', '각석(刻石)', '조각'과 같은 용어를 사용한다. 따라서 바위새김그림은 문자 출현 이전, 선사시대에 제작된 바위그림 중에서 새긴 그림을 지칭하는 말로 사용한다고 할 수 있다.

우리나라에서 바위새김그림이 처음으로 학계에 알려진 것은 1970년부터이다. 바위벽에 새겨진 바위새김그림은 인근 주민들에 의해 이미 오래전부터 그 존재가 알려져 있었으나, 그때까지는 선사시대의 유적으로 인식하지 못하고 있었다. 1970년 12월 24일 울주 지역 불교유적 조사를 실시하고 있던 동국대학교박물관 조사단은 원효대사가 머물던 것으로 알려진 반고사지(盤皐寺址)를 찾기 위해 반구대를 방문하였다. 이때 마을 주민 최경환 씨의 안내로 천전리 암각화(울주 천전리 각석)를 발견하였으며, 이러한 사실이 보도되어 바위새김그림의 존재가 비로소 학계에 알려지게 되었다.

그 이듬해인 1971년에는 문명대, 김정배, 이융조 교수 등이 천전리 바위새김그림을 다시 조사하기 위해 방문하였다. 문명대 교수의 회고에 따르면 주민들은 반구대에서 1㎞쯤 하류에 '호랑이 그림'이 그려져 있다는 것을 알고 조사를 요청했다고 하며, 조사단은 이를 살펴보기 위해 최경환 씨와 손진봉 씨의 도움을 받아 사연댐 상류 지역의 바위면을 조사하였다. 이 조사로 1971년 12월 25일에는 대곡리 바위새김그림(울주 대곡리 반구대 바위새김그림)이 발견되었다. 이후 전국에 걸쳐 바위새김그림이 발견되어 현재 약 30여 곳의 유적이 확인되고 있다.'바위새김그림'은 바위 위에 다양한 방법으로 표현한 그림을 아울러 부르는 용어로, '암각화(巖刻畵)'와 '암채화(巖彩畵)'를 모두 포함한다. 암각화는 자연 바위에서뿐만 아니라 고인돌이나 선돌과 같은 거석(巨石) 유구나 제단 시설 등에서도 발견된다.

우리나라에서 바위새김그림이 처음으로 학계에 알려진 것은 1970년부터이다. 반구대에 새겨진 동물은 바다동물 65점 (고래목 58점, 거북목 5점, 어류 2점), 육지동물 87점 (우제목 61점, 식육목 23점, 조류 3점)과 종을 알 수 없는 경우가 29점 이다. 동물그림과 함께 인물그림 6점이 도구들과 함께 그려져 있다.

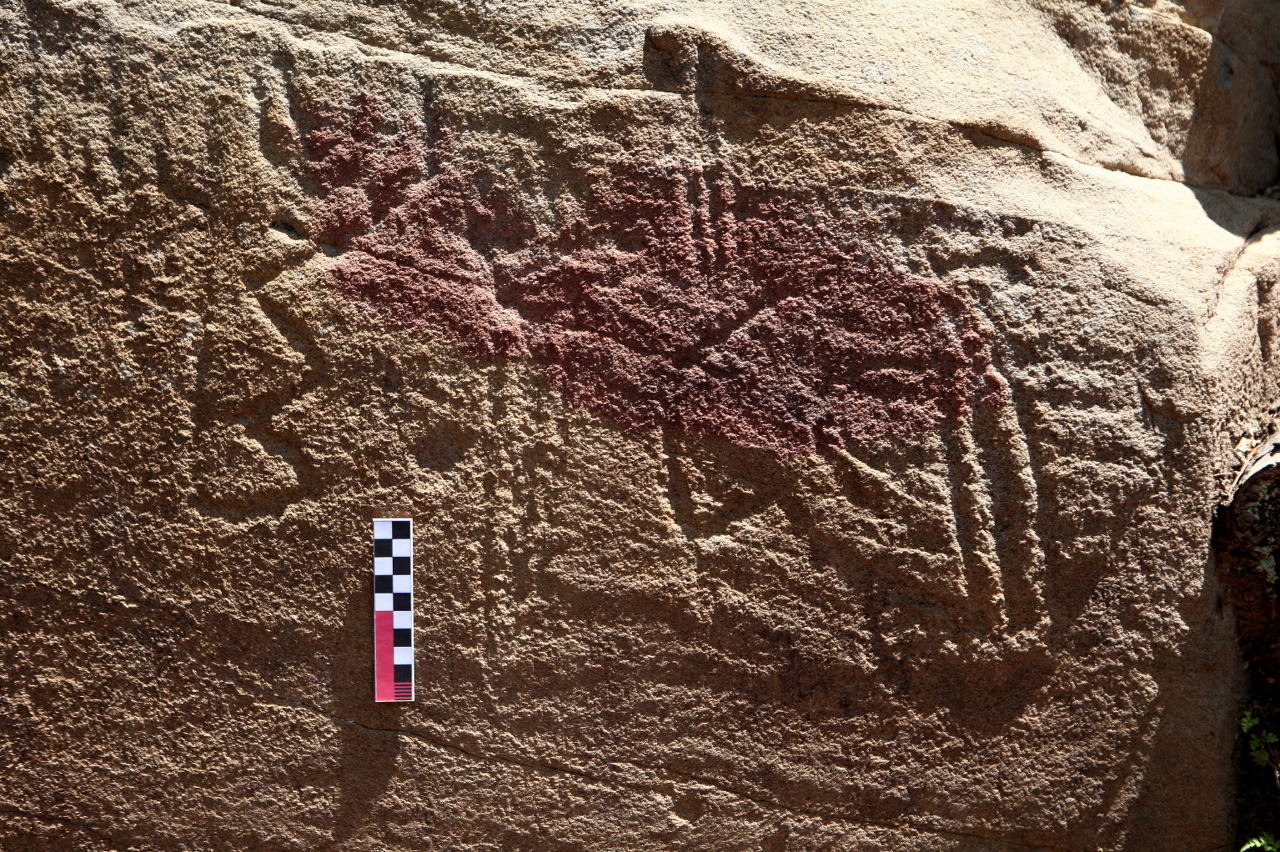

울주 대곡리 반구대 암각화는 울산광역시를 가로지르는 태화강 상류의 지류하천인 대곡천 절벽에 위치한다. 암각화가 새겨진 중심 바위면과 주변 바위면은 높이 약 3m, 너비 약 10m의 크기이며 조사 결과 300여 개의 그림이 발견되었다. 제작 연대에 대해서는 여러 견해가 있으나 관련 유물과 유적과의 비교를 통해 볼 때 신석기시대로 보는 것이 일반적이다.

바위새김그림에 새겨진 바다동물과 육지동물, 사냥 그림 등은 선사시대의 생활 모습을 고스란히 담고 있는 매우 중요한 자료이다. 특히 동물 그림들은 생태적 특징을 매우 상세하게 표현하고 있는데, 고래, 거북, 물개, 물새, 상어, 물고기, 사슴, 멧돼지, 호랑이, 표범, 여우, 늑대 등 약 20여 종의 동물들을 구분할 수 있다. 또한 도구를 들고 있거나 자세를 취한 인물, 얼굴만 표현된 인물 등 다양한 인물 그림도 새겨져 있다.

반구대 바위새김그림에는 해양 어로 활동이나 사냥에서 쓰이는 활, 작살, 배 등의 도구 그림도 새겨져 있다. 특히 배와 작살, 부구(浮具), 그물 등을 이용하는 사실적인 포경 장면이 있다. 이는 과거 울산 태화강과 울산만 주변에 뛰어난 해양어로 문화를 가진 포경 집단이 있었음을 보여준다. 바위새김그림에 묘사된 고래는 50마리 이상이며 북방 긴 수염고래,, 혹등고래, 귀신고래 등 최소 7종을 확인할 수 있다. 고래의 종류는 수증기를 뿜어내는 분기(噴氣)의 형태와 머리 및 입의 모양, 몸통의 형태, 가슴지느러미 등의 묘사를 통해 알 수 있다.

울주 대곡리 반구대 바위새김그림은 지금까지 알려진 가장 오래된 고래잡이 유적일 뿐만 아니라 북태평양 연안의 독특한 해양어로 문화를 대표하는 인류의 문화유산으로 평가되어 2010년 1월 유네스코 세계유산 잠정목록에 등재되었고, 2021년 2월에는 세계유산 우선등재목록에 선정되었다. 이후 2023년 4월에는 세계유산 등재신청 후보로 선정되었다.

울주 대곡리 반구대 바위새김그림 (蔚州 大谷里 盤龜臺 岩刻畫)

울산 울주군 언양읍 반구대 안길 285 (대곡리 991번지)

높이 4m, 너비 10m의 ‘ㄱ’ 자 모양으로 꺾인 절벽암반에 여러 가지 모양을 새긴 바위그림이다. 바위에는 육지동물과 바다고기, 사냥하는 장면 등 총 200여 점의 그림이 새겨져 있다. 육지동물은 호랑이, 멧돼지, 사슴 등이 묘사되어 있는데, 호랑이는 함정에 빠진 모습과 새끼를 밴 호랑이의 모습 등으로 표현되어 있다. 멧돼지는 교미하는 모습을 묘사하였고, 사슴은 새끼를 거느리거나 밴 모습 등으로 표현하였다.

바다고기는 작살 맞은 고래, 새끼를 배거나 데리고 다니는 고래의 모습 등으로 표현하였다. 사냥하는 장면은 탈을 쓴 무당, 짐승을 사냥하는 사냥꾼, 배를 타고 고래를 잡는 어부 등의 모습을 묘사하였으며, 그물이나 배의 모습도 표현하였다. 이러한 모습은 선사인들의 사냥활동이 원활하게 이루어지길 기원하며, 사냥감이 풍성해지길 바라는 마음으로 바위에 새긴 것이다.

조각기로 쪼아 윤곽선을 만들거나 전체를 떼어낸 기법, 쪼아낸 윤곽선을 갈아내는 기법의 사용으로 보아 신석기말에서 청동기시대에 제작되었을 것으로 추정된다. 선과 점을 이용하여 동물과 사냥장면을 생명력 있게 표현하고 사물의 특징을 실감 나게 묘사한 미술작품으로 사냥미술인 동시에 종교미술로서 선사시대 사람의 생활과 풍습을 알 수 있는 최고의 걸작품으로 평가된다.

울주 천전리 각석 (蔚州 川前里 刻石)

울산 울주군 두동면 천전리 산210-2

태화강 물줄기인 대곡천 중류의 기슭에 각종 도형과 글, 그림이 새겨진 암석으로, 아래 · 위 2단으로 나누어 서로 다른 내용이 다른 기법으로 표현되어 있으며, 전체적으로 조각이 가득하다.

윗단에는 쪼아서 새기는 기법으로 기하학적 무늬와 동물, 추상화된 인물 등이 조각되어 있다. 사실성이 떨어지는 단순화된 형태인데 중앙부의 태양을 상징하는 듯한 원을 중심으로, 양 옆에 네 마리의 사슴이 뛰어가는 모습과 맨 왼쪽의 반인반수(半人半獸:머리는 사람, 몸은 동물인 형상)상이 눈에 띈다. 표현이 소박하면서도 상징성을 갖고 있는 듯한 이 그림들은 청동기시대에 제작된 것으로 보인다..

아랫단은 선을 그어 새긴 그림과 글씨가 뒤섞여 있는데, 기마행렬도, 동물, 용, 배를 그린 그림 등 다양한 내용으로 구성되어 있다. 이 중 기마행렬도는 세 군데에서 나타나고 있으며, 간략한 점과 선만으로도 그 모습이 잘 표현되어 있다. 배그림은 당시 신라인의 해상활동을 보여주는 중요한 자료가 된다. 글자는 800자가 넘는데 왕과 왕비가 이곳에 다녀간 것을 기념하는 내용으로, 법흥왕대에 두 차례에 걸쳐 새겨진 것으로 추정된다. 내용 중에는 관직명이나 66부 체제에 관한 언급이 있어 6세기경의 신라사회 연구에 귀중한 자료가 되고 있다.

오랜 시간에 걸쳐 여러 사람이 이루어 놓은 작품으로, 선사시대부터 신라시대까지의 생활, 사상 등을 생생하게 그리고 있다. 어느 특정 시대를 대표한다기보다 여러 시대의 모습을 담고 있어 더욱 의미가 깊은 유적이다.

영일칠포리바위새김그림 군(迎日七浦里岩刻畵群)

경북 포항시 북구 흥해읍 칠포리 201번지

풍요와 생산을 기원하던 주술행위의 결과물로 보여지는 이 바위새김그림은 칠포리 해수욕장 서쪽의 곤륜산 계곡 옆에 툭 불거져 나온 바위면에 새긴 것이다. 그림을 새긴 바위는 모두 세 군데인데, 원위치에 하나, 거기서 6m 떨어진 계곡에 하나, 그리고 20m 떨어진 곳에 또 하나가 있다.

원래의 자리에 있는 새김그림은 돌출부 앞쪽을 거칠게 쪼아서 평탄한 면을 만든 후 서쪽면 전체에 6개의 같은 모양의 그림을 꽉 차게 새겨 넣었다. 계곡에 떨어진 바위는 원위치 있던 것이 갈라져 분리된 것으로 보이는데, 역시 서쪽면에 2개의 같은 모양의 그림이 보인다. 두 곳 모두 오랜 세월 탓에 그림이 많이 닳아 있다.

20m 떨어진 곳에 있는 것은 작고 미완성된 상태이다. 쪼아 파는 방법을 사용하여 선으로 그림을 새겼는데, 가운데가 좁고 위아래가 벌어지는 실패 모양의 좌우에 4∼5개의 굽은 선으로 위아래를 연결하고 그 사이 구간마다 알구멍 성혈(性穴)을 새겨두었다. 가운데의 석검형태는 남성으로 여겨진다.

고령 장기리 바위새김그림 (高靈 場基 岩刻畫)

경상북도 고령군 아래알 터길15-5 (대가야읍)

알터 마을 입구에 있는 높이 3m, 너비 6m의 암벽에 새겨진 바위그림이다. 선사시대 사람들이 그들의 생각이나 바람을 커다란 바위 등 성스러운 장소에 새긴 것을 말한다. 전 세계적으로 암각화는 북방문화권과 관련된 유적으로, 우리 민족의 기원과 이동을 알려주는 자료로 볼 수 있다.

바위그림은 동심원, 십자형, 가면모양(성행위의 추상형) 등이 있는데, 동심원은 직경 18∼20㎝의 삼중원으로 총 4개가 있다. 동심원은 태양을 상징하는 것으로 태양신을 표현한 것으로 본다. 십자형은 가로 15㎝, 세로 12㎝의 불분명한 사각형안에 그려져 있어 전(田) 자 모양을 하고 있다. 이는 부족사회의 생활권을 표현한 듯하다. 가면모양은 가로 22∼30㎝, 세로 20∼40㎝로 머리카락과 수염 같은 털이 묘사되어 있고, 그 안에 이목구비를 파서 사람의 얼굴을 표현한 것으로 부적과 같은 의미로 새긴 듯하다. 상징과 기호를 이용해 제단을 만들고 농경을 위해 태양신에게 소원을 빈 농경사회 신앙을 표현한 것으로 볼 수 있다.

근처에 있는 금산령 석기 유적과 고인돌 유적에서 출토되는 석기와 토기를 통해 청동기시대 후기(B.C. 300∼0)에 만들어진 암각화로 짐작된다. 선사시대 사람들의 신앙과 사회생활 등 선사문화 연구에 귀중한 자료이며, 조각사와 회화사 연구에도 소중한 자료로 평가된다.

경주석장동바위새김그림 (慶州錫杖洞岩刻畵)

경북 경주시 석장동 산 38-1번지38-1번지

이 바위새김그림은 경주평야를 가로지르는 두 하천이 만나는 곳의 북쪽 바위벽에 그려진 것이다. 선사시대의 것으로 추측되는 이 그림은 강물에서 약 15m 높이의 수직 절벽 윗부분에 가로 약 2m, 세로 약 9m 되는 범위에 새겨져, 추상적이고 기하학적으로 표현되어 있다. 모두 27점이 확인되었는데, 기하문 8점과 검과 창의 요소를 갖춘 그림 11점, 발자국 4점, 여성기(女性器) 3점, 배 1점, 그 외 동물모습과 해석이 어려운 그림 등이 있다.

서로 조금씩 형태를 달리하고 있지만 기본은 방패 모양과 도토리 모양, 꽃 모양으로 나눌 수 있는데, 이 가운데 도토리 모양과 꽃 모양의 그림은 다른 지역의 바위그림에서는 볼 수 없는 이 지역만의 독특한 특색이다. 특히 검과 합쳐진 여성기의 그림 등은 칠포리의 영향을 많이 받은 것으로 보인다.

고령 봉평리 바위새김그림(高靈 鳳坪里 岩刻畵)

경북 고령 봉평리

고령 봉평리 암각화(高靈 鳳坪里 岩刻畵)는 2008년에 대가야박물관에서 실시한 문화유적 지표조사 시 발견된 암각화 유적이다. 제작시기는 청동기시대 중기에서 후기 사이(대략 BC 600~300년)로 추정된다. 마제석검(磨製石劍), 세형동검(細形銅劍), 비파형동모(琵琶形銅鉾) 등으로 보이는 26개의 표현물이 확인되고 있으나 상당수가 발견될 당시에 이미 훼손이 심한 상태로서 보존관리가 시급한 상황이다.

봉평리 암각화는 고령은 물론, 경상남북도에 산재해 있는 선사시대 다른 암각화와의 비교․연구에 중요한 자료라 판단되어 문화재자료로 지정되었다.

남원대곡리바위새김그림 (大谷里岩刻畵)

전북 남원시 대산면 대곡리 401번지

대곡리암각화는 봉황대로 불리는 구릉의 정상 부근 암벽에 새긴 것으로 호남지방에서 유일한 선사시대의 암각화이다. 암각화는 두 곳에 위치하고 있는데, 크기는 1∼2m 내외이며 상하 혹은 좌우 대칭으로 기하학적인 문양을 새겼다. 마모가 심하여 자세하지는 않지만, 사람이나 짐승의 얼굴을 묘사한 듯하다.

'한국의 회화( 바위새김그림, 고구려 고분벽화, 고려불화, 조선회화)' 카테고리의 다른 글

| 고려불화(高麗佛畵) (1) | 2023.07.31 |

|---|---|

| 조선시대의 회화( 4. 조선 말기 1850-1910년 경) (1) | 2023.07.22 |

| 조선시대의 회화( 3. 조선 후기 1700∼1850년 경) (3) | 2023.07.21 |

| 조선시대의 회화(2. 조선중기 1550-1750년 경) (1) | 2023.07.20 |

| 조선시대의 회화(1. 조선초기 1392-1550년 경) (1) | 2023.07.20 |