조선시대의 회화

우리나라의 미술사에서 회화가 가장 활발했던 때는 조선시대이다. 이 시대에는 조직화된 도화서(圖畫署)를 중심으로 다수의 훌륭한 화원들이 배출되었고, 남종문인화의 발달로 상당수의 사대부 화가들이 두드러진 활동을 전개하였다. 그러나 억불 숭유 정책으로 고려시대에 많이 그려졌던 불화와 승려 화가들의 활동은 극히 쇠퇴하였고 작품 수준도 고려불화에 비견할 수 없어졌다. 그러나 산수를 비롯한 회화는 고려시대보다 매우 다양해졌고 한국화라고 할 수 있는 부문이 이미 조선 초기부터 구도 · 공간 처리 · 필묵법 · 준법(皴法) · 수지법(樹枝法) 등으로 체계적인 발전을 한다. 또한 이 때에는 송 · 원 · 명 · 청의 중국 회화를 수용하여 그렸으며 나름의 독창적인 양식을 형성하였고 일본의 수묵화 발전에도 영향을 끼쳤다. 조선시대의 회화는 많은 변화를 거듭하였는데, 양식적 변천에 따라 대략 ① 초기(1392∼1550년경), ② 중기(1550∼1700년경), ③ 후기(1700∼1850년경), ④ 말기(1850∼1910년경)로 나누어 감상하고 분류할 수 있다.

조선초기(1392∼1550년경) 조선시대의 회화 발전과 관련하여 맨 먼저 관심의 대상이 되는 때는 세종조를 중심으로 한 15세기이다. 이 시기에는 이미 안견(安堅)과 강희안이 널리 알려졌다. 조선 초기에는 고려시대에 축적되었던 중국의 화적(畫跡)이 다수 전승된 이외에 중국의 명나라와 교류가 활발하게 이루어졌다. 그 결과 다음과 같은 주요 화풍들이 중국으로부터 전래되어 한국적 화풍의 형성에 토대가 되었다. 조선 초기의 화가들은 이러한 화풍들을 철저히 소화하고 수용하여 중국 회화와는 완연히 구분되는 특색 있는 양식을 발전시켰던 것이다. 조선 초기의 최대 거장인 안견은 그 좋은 예이다. 그의「몽유도원도(夢遊桃源圖)」나 「사시팔경도(四時八景圖)」 등을 보면, 그가 이곽파 화풍을 토대로 일가(一家)를 이루었음을 알 수 있다. 한쪽에 치우친 편파 구도, 몇 개의 흩어진 경군(景群)들로 이루어진 구성, 넓은 공간과 여백을 중요시하는 공간 관념, 대각선 운동의 효율적인 운용 그리고 개성이 강한 필묵법 등 안견이 형성한 화풍은 이곽파의 특성이 잘 반영되어있다.

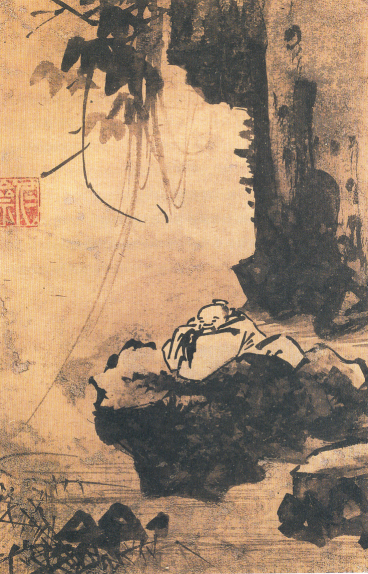

이런 화풍은 16세기 전반에 양팽손(梁彭孫)과 그 밖의 화원들에 의하여 추종이 되었고, 그 뒤의 조선 중기 화단에서도 끈질기게 추종이 되었다. 이처럼 안견파 화풍은 조선시대 회화의 주류를 이루었다. 안견이 대성하게 된 배경에는 그를 지원한 안평대군(安平大君)과 같은 소장자들이 큰 구실을 하였다. 세종조를 무대로 안견과 동시에 활약한 사대부 화가 강희안 역시 크게 주목된다. 그는 명대의 원체 화풍과 절파 화풍을 수용하여 국립중앙박물관 소장의 고사관수도(高士觀水圖)에서 볼 수 있듯이 문기(文氣)가 넘치는 자신의 화풍을 이룩하였다. 그러나 그가 대담하게 수용하였던 절파 화풍은 조선 중기에 이르러서야 크게 유행하게 되었다.

마하파 화풍은 안견파의 그림들에 부분적으로 수용된 이외에 이상좌(李上佐)의 작품으로 전해지는송하보월도(松下步月圖) 등에서 그 면목이 엿보이고 있다. 이밖에 최숙창(崔叔昌) · 이장손(李長孫) · 서문보(徐文寶) 등 15세기 말경의 화원들에 의하여 원대 고극공 계통의 미법 산수화가 그려졌음이, 일본에서 발견된 작품들에 의해서 밝혀지게 되어 큰 주목을 끈다. 이 점은 남종 문인화의 한 지류인 미법산수의 동전(東傳)이 종전의 통념과는 달리 15세기 이전까지 거슬러 올라감을 말해 준다. 조선 초기에는 이렇게 몇 가지 화풍을 토대로 한국적 화풍을 형성되하였다. 16세기에 이르면 산수화의 형태는 더욱 다듬어지고 공간은 더욱 넓어지며, 필벽(筆癖)은 더욱 토속화되어 단선점준(短線點皴) 등의 한국적 준법의 발생을 보게 된다. 일반적으로 말해서 16세기의 화가들은 이미 한국화 된 15세기의 화풍에 집착하는 전통주의적 경향을 강하게 지니고 있었던 것이다.

이것은 세종조 이래의 조선 초기의 문화가 뿌리깊이 내렸음을 의미하는 것이라 짐작된다. 또한 조선 초기에는 「금강산도」 · 「삼각산도」 등이 화원들에 의하여 활발하게 제작되어 실경 산수화의 전통이 뿌리를 내리고 있었다. 이밖에 이 시대에는 이암(李巖)의 강아지 그림, 신사임당의 초충도(草蟲圖) 등 한국적 정서가 짙게 발현된 화풍이 자리를 잡았다. 이처럼 조선 초기의 회화는 중국 회화를 선별적으로 받아들여 한국적 화풍을 이루었다. 따라서 조선 초기의 회화가 송대 · 원대 회화를 모방하는 데 그쳤다고 막연하게 믿던 종래의 통념은 이제 마땅히 불식되어야 한다. 조선 초기의 회화는 또한 일본 무로마치시대(室町時代)의 수묵화 발전에 크게 공헌하였다. 일본 수묵 산수화의 비조인 슈분(周文)과 그의 추종자들의 작품들에는 조선 초기 회화의 영향이 강하게 배어 있다. 이밖에도 수문(秀文)과 문청(文淸)은 조선 초기의 회화를 일본에 전하는 데 가장 큰 구실을 하였던 인물로 간주되고 있다. 안견의 몽유도원도」는 안평대군이 꿈 속에서 보았다는 도원의 세계를 그린 것으로 이곽파의 기법을 적용한 관념적인 산수화다. 여기에는 안경의 그림뿐 아니라 안평대군의 제서와 발문, 그리고 1450년(세종 32) 정월에 쓴 시 한 수를 비롯해 20여 명의 당대 문사들과 1명의 고승이 쓴 제찬을 포함해서 모두 23편의 찬문이 곁들여져 있다. 글과 그림이 어울려 하나의 작품을 이루는 이와 같은 서화합벽(書畵合璧)은 세종대에 안평대군을 중심으로 크게 유행하였다. 안평대군과 더불어 찬문을 남긴 인물은 신숙주, 박연, 김종서 등으로 모두 안평대군과 가깝게 지내던 사람들이다. 안견의 그림과 이들의 시문은 현재 2개의 두루마리로 나누어져 표구되어 있다. 첫 번째 두루마리에 박연의 시문까지, 두 번째 두루마리에 김종서의 찬시부터 최수의 찬시까지 실려 있다. 첫 번째 두루마리에 박연의 시문까지, 두 번째 두루마리에 김종서의 찬시부터 최수의 찬시까지 실려 있다. 그러나 이 같은 순서는 일본에서 다시 표구할 때 된 결과로 여겨진다. 일본에 널리 알려진 신숙주의 찬문이 맨 앞에 배치된 것도 그 때문인 것으로 판단된다. 본래는 고득종의 찬문이 제일 앞에 배치되어 있었다.몽유도원도에는 안견의 그림뿐 아니라 안평대군의 제서와 발문, 그리고 1450년(세종 32) 정월에 쓴 시 한 수를 비롯해 20여 명의 당대 문사들과 1명의 고승이 쓴 제찬을 포함해서 모두 23편의 찬문이 곁들여져 있다. 글과 그림이 어울려 하나의 작품을 이루는 이와 같은 서화합벽(書畵合璧)은 세종대에 안평대군을 중심으로 크게 유행하였다. 안평대군과 더불어 찬문을 남긴 인물은 신숙주, 박연, 첫 번째 두루마리에 박연의 시문까지, 두 번째 두루마리에 김종서의 찬시부터 최수의 찬시까지 실려 있다. 그러나 이 같은 순서는 일본에서 다시 표구할 때 변형된 결과로 여겨진다. 일본에 널리 알려진 신숙주의 찬문이 맨 앞에 배치된 것도 그 때문인 것으로 판단된다. 본래는 의 찬문이 제일 앞에 배치되어 있었다.

'한국의 회화( 바위새김그림, 고구려 고분벽화, 고려불화, 조선회화)' 카테고리의 다른 글

| 고려불화(高麗佛畵) (1) | 2023.07.31 |

|---|---|

| 바위새김그림(암각화巖刻畵) (0) | 2023.07.25 |

| 조선시대의 회화( 4. 조선 말기 1850-1910년 경) (1) | 2023.07.22 |

| 조선시대의 회화( 3. 조선 후기 1700∼1850년 경) (3) | 2023.07.21 |

| 조선시대의 회화(2. 조선중기 1550-1750년 경) (1) | 2023.07.20 |