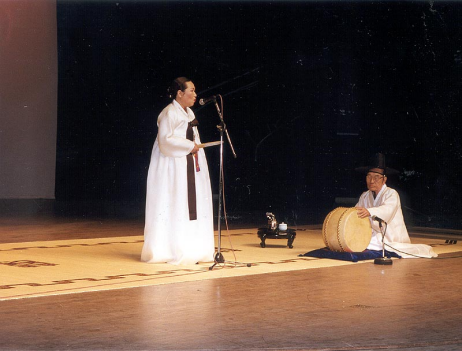

남도창 동편제 – 판소리(무형문화재 제9호)

광주 남구 양림로 14(백운동)

판소리는 창자(唱者)가 고수의 북장단에 맞추어 긴 서사적인 이야기를 소리, 아니리, 발림을 곁들여 구연(口演)하는 서사시로 ‘판’과 ‘소리’의 합성어이다. 판은 상황장면과 여러 사람이 모인 곳으로 풀이되어 다수의 청중이 모인 놀이판에서 부르는 노래라고 말할 수 있다. 판소리는 조, 장단, 붙임새, 시김새(창법에 있어서 소리를 추켜올렸다 끌어내렸다, 꺾었다, 궁굴렸다, 목을 떨었다 하여 소리의 흐름에 다양한 유동성을 부여하는 것), 발성이 있어 음악적으로 다채롭고, 정교한 표현은 극적으로 표출하는데, 장단에는 진양, 중모리, 중중모리, 자진모리, 휘모리, 엇모리, 엇중모리 순서로, 느린 가락에서 빠르고 긴박한 상황에까지 쓰이는 장단과 말(사설)이 장단이나 박자에 어긋나고 붙이는 리듬적 기교를 부리는 부침새도 있다.

박화순은 1930년 광주광역시 광산구 소촌동 (父-박치대, 母-임오례)에서 4 남 2 녀 중 막내딸로 태어났다. 광산 송정 공립보통학교를 졸업하고 13 세 나이로 극락 이명식(북고수, 장고춤의 명인) 문하에서 사사후, 17 세 때 광주 국악사숙 권번(남동)에서 박동실, 김재선, 임방울 선생에게서 판소리 5 마당을 배우고 30 대 이후 박귀희(서울), 박봉술(부산), 박동진(서울) 문하에서 안채봉, 박춘성, 한애순, 조상현, 성창순 등과 교류하면서 공부했고, 광주에서는 공대일 선생에게 수궁가, 춘향가, 흥부가를 사사하고, 50 대에 최난수(전북), 남혜선(서울)의 권유로 판소리 동편제 계보인 송흥록-송광록-송우룡-송만갑-유성준-임방울 계열-박화선(신평일, 원옥화, 조통달, 정철호)과 동학수업을 거친 임방울 판소리 바디( 판소리의 전승 계보 또는 한바탕), 더늠(판소리 가객이 장기로 부르는 곡 혹은 널리 알려진 특정한 부분) 전승 후계자로 활동하면서 임명자, 임행님, 박행희, 최혜정, 박정지(또순) 등의 제자를 양성하고 있다.

박화순 명창은 <수궁가> 완창 발표회를 가졌고 수상경력으로는 1960-1980년까지 한국국악협회 판소리 대회 특장부 최우수상을 비롯, 호남명창대회, KBC 방송국 주최, 광주 전남지역개발협회 주관 경연대회에서 최우수상, 공로상을 수상한 바 있다. 또한 대동국극단 단원 시절에서 활동했던 당대의 국악 명창보다 늦게 재출발한 소리꾼이다. 타고난 미모와 예술성으로 특히 국창 임방울의 천구성(선천적으로 타고난 힘차고 윤기 좋은 목청) 방울목 성량 창법을 지니고 있으며 발림과 연기력이 풍부하여 청중 공감과 감흥력을 발휘하고 사설, 득음, 너름새(판소리 가객이 노래할 때 연출하는 모든 극적인 동작, 발림이라고도 한다)가 탁월하여 무대 관중과 폭을 좁히는 특장의 기능이 있고 특히 선천적인 성음, 창법과 재질, 연기력이 뛰어나다. 현재는 화선국악학원을 열어 후진 양성에 힘쓰고 있다.

'광주의 문화재 (남구)' 카테고리의 다른 글

| 부용정(芙蓉亭, 문화재자료 제13호) (0) | 2023.06.11 |

|---|---|

| 덕림사 지장보살상과 시왕상 및 그 권속(德林寺 所藏 地藏菩薩像과 十王像 및 그 眷屬, 유형문화재 제27호) (1) | 2023.06.10 |

| 기대승종가 소장 문적(奇大升宗家 所藏 文籍, 유형문화재 제22호) (0) | 2023.06.10 |

| 괘고정수(掛鼓亭樹, 기념물 제24호) (0) | 2023.06.10 |

| 광주 칠석 고싸움놀이(중요무형문화재 제33호) (0) | 2023.06.10 |