호가정(浩歌亭, 문화재자료 제14호)

광주 광산구 동곡분토길 195(본덕동)

조선의 선비 설강 류사가 호가소서(浩歌小序)에서 말하기를 "왼쪽의 추월산(秋月山)과 오른쪽의 월출산(月出山), 동쪽의 서석산(무등산),서쪽의 금성(錦城)이 이곳을 중심으로 둘러있고 또 수백리를 연이은 평평한 호수, 산 언덕을 에워싼 푸른 솔, 강가에 널려 있는 맑은 모래, 고기 잡는 어부들의 노래가락 등이 흥겹게 들려온다"하였다. 그곳의 경치는 한번 찾은 사람은 누구라도 잊지 못 할 만큼 빼어난 곳이였다. 그래서 입에서 맴도는 노래가 아닌 큰소리로 불렀다는 큰소리 浩로 부른 노래歌 호가정(浩歌亭)이다.

그는 이곳에서

"흐른 물 아름답고 높은 산 해맑은니/ 구름도 번쩍이고 안개도 자욱하네.

물고기 재빠르고 나는 새 즐겨하니/ 버들도 피어나고 갈대도 싹이 트네.

울적한 이 내 마음 한없이 구슬퍼서/ 서울길 바라보니 거리가 너무 머네.

궁벽한 남쪽 땅에 조용히 숨어 살며/ 때 묻은 옷자락을 깨끗이씻고 싶네

내 마음 좋은대로 스스로 즐겨하며/ 호탕한 이 노래를 마음껏 불렀도다."

하고 읊었다.

정자는 위치한 자리부터 절묘하다. 일대에서 흐르는 물이란 물이 다 모이고 특히 극락강의 S라인의 곡진부분이 시야를 홀리게 한다. 그래서 그는 원운에서 "언덕 위에 앉아 자우르는 한 쌍의 백조와 강의에 떠 있는 눈 속의 흰배가 한없이 그립다"고 읊었다.절벽에 깊은 숲을 만들어 정자는 가만히 있는데 사계절 갖가지 색으로 변하는 무대가 어느 누구에게나 시인의 심성을 닮게하고 ...

호가정은 조선 전기의 문신. 단종 때 계유정난에 공을 세우고 정난공신 3등에 책록되었고 세조 때 중추원첨지사로 명나라에 다녀오고 공조참판을 지낸 설강(雪江) 유사(柳泗 1423 ~ 1471)라는 중•명종대 절개의 선비가 지은 정자이다. 그는 정자를 지은 변(辯)에 이렇게 남겼다.

.....내가 벼슬을 버리고 남쪽 고향으로 돌아와 병강의 남쪽에 잇는 구강의 언덕을 거닐며 주위 경관을 살펴보았다. 좌측으로는 수려한 추월산이 그 모습을 드러내고 우측으로는 가파른 월출산의 깎아지른듯한 높은 바위가 솟아 있다. 동쪽으로는 서석의 웅장한 기운이 서려있고 서쪽으로는 금성의 산뜻한 운치가 뭉쳐있다.

수백리 를 연이은 호수가 호만한 모습으로 흘러가고 사시불변의 푸른 솔이 산 언덕을 둘러있다. 명사십리의 밝은 모래가 부두가에 널려있고 노 젓는 어부들의 화창한 노래소리가 흥겹게 들려왔다.이런한 광경을 보고 있노라니 저절로 일어나는 흥취를 이기지 못하여 스스로 한 곡조의 노래를 큰 소리로 창(唱) 하였다.

이러한 나의 본 뜻을 이루기 위해 이 노래에 이어 수연의 이 정자를 짓게 되었고 이어 이 사실을 기록 정내에 걸었도다....... 광주광역시 광산구 본덕동 노평산 기슭에 자리한 호가정은 중국 송나라 송강절이 말한 호가지의에서 뜻을 따온 것으로 설강 선생의 기개가 잘 나타나 있다. 호가정이라는 이름은 중국 송나라 소강절이 말한 ‘호가지의’에서 따온 것이다.

호가정은 명종 13년에 창건되었으나 임진왜란과 정유재란을 겪으면서 소실되고 고종 8년에 중건되어 재 중수 과정을 거쳐 지금에 이르고 있다.극락강과 황룡강이 합류하는 이곳의 경치는 한번 찾은 사람은 누구라도 잊지 못 할 만큼 빼어난 곳이다.

광주의 지산리(지금의 지산동)에 태어나 을사조약 후 최익현과 동맹하여 의거를 일으켰으나 실패하자 통곡하며 고향에 돌아와 은거한 운파(雲坡) 최수화(崔洙華 1885~1962)가 어느날 이곳 호가정에 올라 읊었다.

호가정에 올라서니 / 물은 예대로 감돌아 흐르네

사람없는 빈 배 빗기 묶어 있는데 / 청풍은 스스로 오락가락이라네

지금은 복잡한 세상사를 잊고자 찾은 낚시꾼들과 물새들의 휴식처로 한적한 모습을 하고 있지만 그 옛날 설강 선생과 학문을 교류하고 시국을 논하기 위해 찾아 들었을 선비들의 발길이 끊이지 않았을 당시의 모습이 아련히 연상되기도 한다. 누구나 한번정도 큰소리로 외쳤다고 타인의 폐가 되지 않을 곳이다.

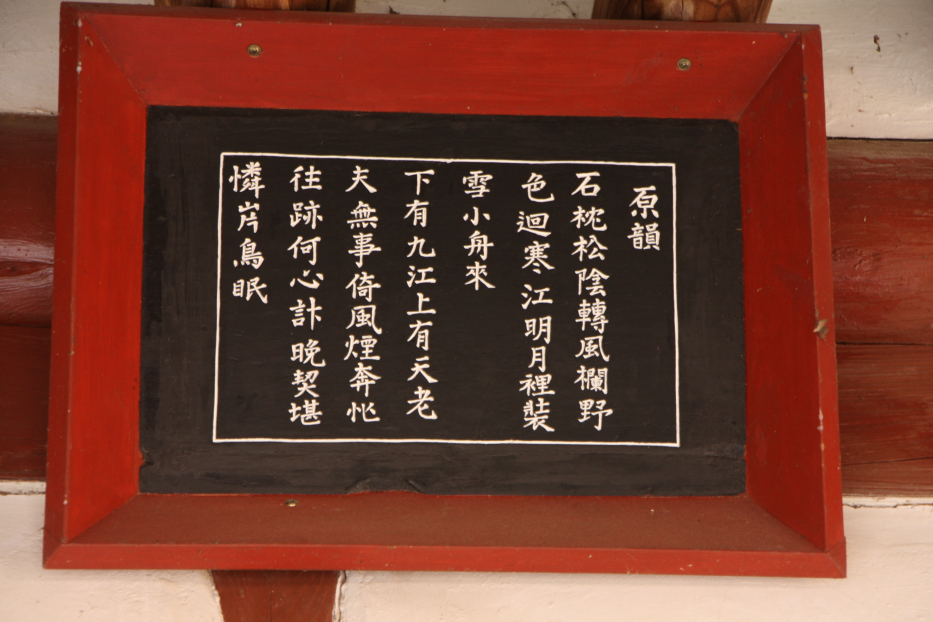

호가정은 정면과 측면이 각 3칸인 골기와 팔작지붕의 건물로, 당초에는 중앙에 거실을 두었으나 중수할 때 이를 없애고 전부 우물마루로 고쳤다. 사방좌우 모서리에는 1칸씩의 낮은 난간을 두었다. 사방 중앙 칸의 가운데는 댓돌을 두어 출입에 편리하도록 하였다. 이 정자의 건물은 정사각형으로 축조한 대지의 중심부에 정측면 다같이 3칸으로 지어졌다. 설강 선생이 호가정을 짓고 자신의 마음을 노래한 시가 있다.

시원한 돌베개에 솔그늘 더욱 짙고/ 바람은 난간을 돌아 들빛이 뚜렷하네

차가운 강물 위의 밝은 달빛아래/ 눈을 실은 작은 배가 한가로이 돌아온다

아래는 구강이요 위에는 하늘인데/ 늙은이 할 일 없어 세속에 내맡겼네

바빴던 지난일을 뭣하러 생각할꼬/ 늦사귄 물새가 한가로이 졸고 있네

설강 선생의 장인인 환벽당의 주인 김성원이 사위집에 놀러와 정자에 들러서 그윽하게 한 수 읊는다.

사면으로 굽은난간 석벽 위에 의지하니 / 석벽아래 흐른 물이 서로 얽혀 돌아가네

황홀스런 마음으로 좋은 경계 올라오니 / 고기 잡는 어부 노래 구슬프게 들러오네

여기에는 호가정 현판과 설강의 호가정기와 노사 기정진의 호가정 중건기, 후손 유보한의 호가정 중수기, 호가정 원운과 당대에 교분이 두터웠던 명유인 이황(李滉), 회재(晦齋) 이언적(李彦迪 1491 ~ 1553) 등과 지족암(知足庵) 오겸(吳謙, 1496 ~ 1582), 사위로 맞이한 서하(棲霞) 김성원 金成遠 1525 ~ 1597)과 후대의 동악(東岳).이안눌(李安訥1571∼1637), 노사 기정진, 유보한, 등이 그의 시를 즐겨 차운한 편액들이 걸려 있다.

특히 조선 중기 청백리(淸白吏) 이안눌(李按訥 1571 선조 4∼1637 인조 15)은 여러 편에 시를 남겼다. 그중에

석양무렵 산수빛이 하늘높이 솟았는데 / 시내건너 한가게에 저녁연기 일어나네

송림석등 여러 경관 씻는 듯이 청결하니 / 모래가의 흰 백로와 짝을 지어 자울리네

동년배인 권필(權韠)과 선배인 윤근수(尹根壽), 이호민(李好閔) 등과 교우를 맺으며 동악시단(東岳詩壇)을 만들의 시문을 즐겼던 동악은 그가 광해 2년(1610) 담양 부사(潭陽府使) 재임시절 이곳을 들렸을 것으로 추정된다. 그 농익은 운치가 최고조에 이른다. 호가정에서의 그의 회포가 400여년의 시공을 타고 다시 절경과 함게 눈 앞에 잡힌다.

모래 마을 고요하여 물가 새가 슬피우니/이슬 맺은 높은 숲에 서쪽 달이 기울었네

물을 길은 늙은 중이 새벽 일찍 일어나서/쇠목탁을 두드리며 깊은 계곡 내려오네

설강은 연산군 9년 광주광역시 남구 유등곡에서 태어났다. 선생은 27의 이른 나이에 문과에 급재하여 사헌부•사간원•홍문관의 삼사를 거쳐 무장현감•전라도사•삭주부사•종성부사 등 여러 벼슬을 역임했다. 하지만 당시의 시대적 상황, 즉 당파싸움에서 자유롭지 못했던 설강 선생은 간신배들의 횡포에 환멸을 느껴 관직을 버리고 광산구 본덕으로 내려와 호가정을 짓고 남은 여생을 편안히 지냈다.

조정에서 설강 선생을 다시 중용하여 도승지와 영해도호부사의 직책을 맡겼으나 선생은 병을 핑계 삼아 직책을 맡지 않고 고향에서 후학을 양성하고 여러 선비와 교류하다가 선조 4년 향년 71세를 일기로 돌아가셨다. 설강 선생이 돌아가시자 선생의 학덕과 기절을 기리기 위해 도내 유림들이 경열사를 추향하였으나 대원군의 서원 훼철령(철폐령)으로 인해 경열사가 훼철되었다. 그 후 복원된 경열사에는 정지 장군만 배향되어 있다.

1545년(인종 1 을사)에 인종이 죽자 새로 즉위한 명종의 외숙인 소윤(小尹)의 거두 윤원형이 인종의 외숙인 대윤(大尹)의 거두 윤임 일파를 몰아내는 과정에서 대윤파에 가담했던 문신 류인숙柳仁淑ㆍ류관柳灌 등 많은 문신들을 죽이거나 유배시킨 을사사화가 5-6년 동안이나 계속되고 또 1547년(명종 2 정미)에 정미옥사까지 이어지니 관료 간의 대립이 표면화되어 나타난 대옥사(大獄事)는 을사사화로서 마지막이 되었으나, 중앙정계에 대거 진출한 사림세력에 의해 붕당(朋黨)이 형성되었다.

1558년 명종의 왕비인 인순왕후仁順王后의 외숙인 이량李樑(1520-1571)이 왕의 총애를 기화로 전권을 휘두르며 당파를 만들어 윤근수尹根壽 심의겸沈義謙 등을 제거하려 하자 그를 위시한 권신들을 배척하는 상소를 했다가 무고로 몰려 권신 이량(李樑)과도 사이가 벌어져 고향에 돌아와 자연 속에서 욕심 없이 유유자적하면서 학문에 정진하고 자신이 제례를 제정하여 자손에게 가르치고, 장횡거(張橫渠)의 글을 베껴서 간행하고자 손에 훈계하는 글을 써서 심광언(沈光彦)에게 부탁하여 간행했다.

1563년(명종 18)에 삼사의 탄핵으로 파직되어 보령에 유배되어 이량이 세력을 잃게 되자 선생을 다시 기용하려고 영해부사寧海府使를 제수했으나 선생은 나이도 늙고 병이 있어서 사퇴하고 나아가지 않고 1558년 고향의 건너편인 극락강과 황룡강이 합류하는 곳 노평산(魯平山) 기슭에 터를 잡아 정자를 처음 세우고 "소강절(邵康節) 호가지의(浩歌之意)"를 취해 호가정(浩歌亭)이라 이름 붙이고 종노지계(終老之計)로 삼아 서식하였다.

갈매기 맹세는 해가 져도 추위를 모르기에/바위를 깎아서 물가에 정자를 지었다네.

산세는 형체를 따라서 그림자 높낮이고/고기떼 맘대로 노닐고 여울은 옅고 깊네.

鷗盟晩日未宜寒 斲石臨流起曲欄 山勢任形高下影 魚群得計淺深灘

또 동악 이안눌은 이곳이 맘에 들어 아예 눌러 앉을 속셈을 들어 낸다.

대밭 밖의 마을집이 먼 거리에 위치하니 / 모래 섞인 물가 위에 저녁 노을 서려 있네

아름단운 산과 물이 묘한 힘을 발휘하여 / 이 내 몸을 붙잡아서 돌아오지 못하였네

저서로 설강집 2권과 위친필봉제축유서爲親筆奉祭祝遺書가 전하고 있으며, 광주의 유림들은 경렬사에 추향하였으나 대원군의 서원 훼철령에 의해 훼철되었다.현재는 서산 유씨 문중에서 관리하고 있다. 광주(光州) 경렬사(景烈祠)에 제향되었다.

아래는 구강(九江)이요 위에는 하늘인데/일없는 늙은이가 풍연(風烟)에 기대었네

분망한 지난일을 뭣하러 생각할고/늦사권 안상조(岸上鳥)가 한가히 지우르네

그가 지은 시로 이곳의 감흥을 대신한다.

'광주의 문화재 (광산구)' 카테고리의 다른 글

| 호은정(湖隱亭) (1) | 2023.06.01 |

|---|---|

| 취병 조형 유허비(翠屛 趙珩 遺墟碑, 유형문화재 제18호) (1) | 2023.06.01 |

| 풍영정(風詠亭, 문화재자료 제4호) (0) | 2023.06.01 |

| 입석마을 선돌(立石마을 선돌, 민속자료 제5호) (0) | 2023.06.01 |

| 월계동 장고분(月桂洞 長鼓墳, 기념물 제20호) (0) | 2023.06.01 |