임제 백호(1549 -1587)

백호 임제는 39세의 젊은 나이에 요절한 조선시대 풍류객이다. 아니 풍류객이라 해도 좋을 듯한 면모를 지니고 있다. 35세 때 평안도사(종 6품)로 부임하러 가는 길에 송도(지금의 개성)의 황진이 묘에 들러 관복을 입은 채로 술잔을 올리고 제를 지내며 추도시를 읊었다 하여 조정으로부터 파직을 당한 로맨티시스트가 바로 백호다.

“청초 우거진 골에 자는 가 누웠는가.

홍안을 어디에 두고 백골만 묻혔는가.

잔 잡아 권할 이 없으니 그것을 슬퍼하노라 “

고등학교 국어 교과서에도 나오는 이 시조를 양반 신분에 기생의 무덤 앞에서 예를 갖추고 읊었으니 그 자유분방함이 가히 풍류객답다.

그녀가 15세 때 이웃에 사는 어느 서생이 그녀를 사모하다 상사병으로 죽었는데 상여가 황진이집 앞에서 멈추어 버렸단다. 그녀가 속치마를 벗어 그 관을 덮어주니 상여가 움직였고 그 후 그녀는 기생이 되었다. 이렇듯 황진이는 데뷔부터가 장안의 화제였다. 거기에다 시와 노래와 거문고와 춤에 능하였으니 가히 몸값이 높을 수밖에.... 황진이에 대한 일화는 너무 많다. 우리나라 최초로 계약 결혼을 한 것도 그녀이다. 양반 이사종과 3년 살기로 계약 결혼을 한 후에 다시 3년을 더 살았다. 특히 종실 벽계수와의 일화는 유명하다. 벽계수는 황진이를 만나고 싶었으나, 황진이는 명사가 아니면 만나주지를 않아 친구에게 의논을 하였다. 벽계수의 친구는 벽계수에게 ‘황진이 집 근처의 누각에 올라가 술을 마시고 거문고를 한 곡조 타면 황진이가 올 것이다. 그러면 본 체 만 체하고 말을 타고 가면 황진이가 따라올 것이니 다리를 지날 때까지 돌아보지 말라’ 고 일렀다. 그래서 벽계수는 친구가 시킨 대로 거문고를 한 곡조 타고 말을 탄 채로 다리로를 향하였다. 이때 황진이가

“청산리 벽계수야 수이 감을 자랑 말라

일도창해하면 돌아오기 어려우니

명월이 만공산하니 쉬어간들 어떠리. “라는 시조를 읊었다. 이 시조를 듣고 벽계수가 뒤를 돌아보다가 타고 가는 말에서 떨어졌다. 그러자 황진이는 웃으며 ‘ 명사가 아니라 풍류랑이네 ’ 하고 돌아서 버렸다 한다.

황진이와 유학자 화담 서경덕과의 사랑도 유명하다. 황진이는 서화담을 꼬여 보려고 같은 방에서 잠을 잤으나 동침에 성공하지 못하고 화담의 제자가 되고 만다. 서화담을 마냥 존경하고 사모한 황진이는 서화담이 죽자 이런 시를 읊는다.

“산은 옛 산이로되 물은 옛 물이 아니로다.

주야로 흐르니 옛 물이 있을쏘냐.

인걸도 물과 같도다. 가고 아니 오노매라."

황진이가 조선시대의 명기(名妓) 중에 명기라면, 백호는 조선시대의 한량 중에 한량이다. 아니 풍류객 중에 풍류객이라는 말이 더 적합하다. 세상을 사는 것이 바람 아닌 것이 어디 있으랴. 풍류야말로 우리 고유의 멋 아닌가.

조선 선조시절 사색당파 싸움 속에서 무리 지어 논쟁이나 하는 모습이 싫어 자연을 벗 삼고, 풍류를 즐긴 백호. 그래서 그는 날고 긴다는 명기란 명기들과 인간미 있는 시와 음악으로 교류하였기에 그의 인생살이는 기생들과의 일화가 많다. 그런 일화 중에 유명한 것이 한우(寒雨)와의 사랑이다.

한우(寒雨)는 평야의 명기. 가야금을 잘 타고 시에 능한 콧대 높은 기생이었다. 그런 한우를 백호는 다음과 같은 시를 지어 꼬신다.

“북창이 맑다고 하기에 우장(雨裝)없이 길을 가니

산에는 눈이 오고 들에는 찬비로다.

오늘은 찬비 맞았으니 얼어 잘까 하노라. “

한우는 백호에게 이렇게 화답을 한다.

“어이 얼어 잘이 므슨 일 얼어 자리

원암침 비취금을 어디 두고 얼어 자리

오늘은 찬비 맞았으니 녹아 잘까 하노라. “

한우의 순수한 우리말은 ‘찬비’이다. 찬비'는 기생 '한우(寒雨)'를 은유한 것이고, '맞았으니'는 '비를 맞다'는 뜻도 되지만 '맞이한다(迎)'의 은유이다. '오늘은 그리던 한우 너를 맞았으니'의 뜻이다.

‘얼어 잘까 하노라’는 ‘얼어 잘 수밖에 더 있겠는가.’라는 직역도 가능하지만, '임 없이 혼자 웅크리고 잔다는 쓸쓸함'을 암시하고 있다고 보아야 할 것이다.

이에 대한 한우의 화답 또한 뛰어나다. '무엇 때문에 찬 이불속에서 혼자서 주무시렵니까. 저와 같이 가슴 맞대고 따뜻하게 주무시지요 ' 한다. 일설에 의하면 하룻밤을 같이 잔 한우는 백호에게 푹 빠져서 같이 살자고 했단다. 그런데 백호는 이를 뿌리쳤다 한다. 한량끼가 너무 많아서 그랬을까.

한편 백호의 묘에는 두 개의 비석이 나란히 있다. 하나는 “예조정랑 겸 삼국지제교 백호임공지묘, 숙인 경주김 씨*(한 글자는 알 수 없음)”라고 써지고 비석의 뒷면에는 아예 아무 글씨도 안 써진 비. 또 하나는 그의 외손자 미수 허목(1595 선조 28년-1682 숙종 8년)이 비명을 쓴 비석. 허목은 우암 송시열과 얼마동안 상복을 입을 것인가 하는 예송논쟁을 하여 1승 1패를 기록한 남인의 우두머리이다. 허목이 쓴 비문은 1989년에 임 씨 후손들에 의해 이곳에 세워져 있다. 한문과 한글로 새겨진 이 비문 중에 ‘공은 자유분방하여 무리에서 초탈한 데다 굽혀서 남을 섬기기를 좋아하지 않는 까닭으로 벼슬이 현달하지 못했다. “라는 글이 인상 깊다. 다시 진입로 밑으로 내려와서 진입로에 세워져 있는 두 개의 비를 찬찬히 본다. 하나는 묘소진입로개설을 기념하는 “백호 임 선생 묘소 입소” 비. 이 비에는 “천재시인이며 자주독립의 사상가인...”이라고 시작하는 백호 임제에 대한 약력이 적혀 있다.

또 하나는 “백호임제선생시비詩碑”이다. 그 시비(詩碑) 밑에는

“ 칼 튕기며 행수대에 오르니 기운이 솟는다.

초라한 벼슬자리 내 모습 쓸쓸하여라

찬 가을바다 교룡이 꿈틀대고

구름 깊은 장백산엔 호랑이 득실대네

세상에 태어나 만주 땅을 못 삼키고

어느 때 다시 서울로 돌아갈 건가

잔 비우고 말 타고 돌아서니

아슬한 저 하늘엔 안개 걷히네. “

이 시가 바로 백호가 32살에 함경도사로 근무할 때 평안도 정주땅 원수대에 올라가서 지은 한시이다. 호방함과 남아의 기개가 서리고, 자주독립에 대한 기상도 넘친다.

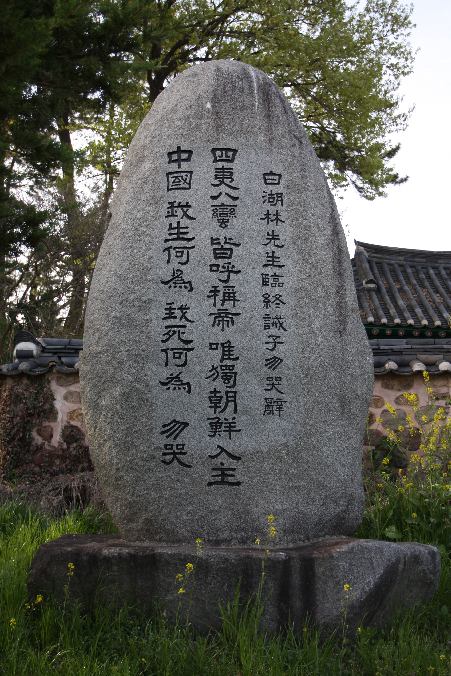

勿哭辭(물곡사)

四海諸國 未有能稱帝者(사해제국 미유능칭제자)

獨載邦終古不能(독재방종고불능)

生於若此 陋邦 其死何足借命 勿哭(생어약차 누방 기사하족차명 물곡)

사방의 나라마다 모두 황제라 부르는데

오직 우리만 자주독립을 못하고

속국노릇을 하고 있는 이 욕된 처지에서

살면 무엇하고 죽는다들 무엇이 아까우랴

곡하지 말라.

위의 글은 임찬일의 소설 임제의 서문에 적혀있는데 위의 사진의 비문과 일치하지 않는다. 비석의 글을 다시 한번 확인해 보자.

四夷八蠻 皆呼稱帝

唯獨朝鮮入主中國

我生何爲 我死何爲

勿哭

사이팔만 개호칭제

유독조선입주 중국

아생하위 아사하위

물곡

중국은 본래 중화사상(中華思想)을 바탕으로 역사를 이어온 나라이다. 당신들 외에는 모두가 야만스러운 종족이라고 여겨서 사방의 다른 민족들을 오랑캐라고 불렀다. 이들을 사이(四夷)라 일컬어 동이(東夷) 서융(西戎) 남만(南蠻) 북적(北狄)으로 나눈 것이다.

-중략-

백호(白湖) 임제(林悌)가 죽음에 이르러 임종하는 자손들이 모두 우는지라 자리에서 벌떡 일어나 이르기를 "너희들은 곡을 하지 말거라, 사이팔만(四夷八蠻)이 중원을 쳐들어가 황제를 칭했거늘 그러하지도 못한 작은 나라에서 나서 살다가 죽는데 무엇이 그리 서러워서 운단 말이냐" 고 탄식했으니 지금도 전남 나주 회진의 옛터에는 후손들이 새운 '물곡비(勿哭碑)'가 서있다.

勿哭辭(물곡사)

四海諸國 未有不稱帝者(사해제국 미유불칭제자)

獨我邦終古不能(독아방종고불능)

生於若此 陋邦 其死何足借命 勿哭(생어약차 누방 기사하족차명 물곡)

선희학(善戱謔)

임 백호(林白湖)는 기개가 호방하여 예법의 구속을 받지 않았다. 그가 병이 들어 장차 죽게 되자 여러 아들들이 슬피 부르짖으니 그가 말하기를 "사해(四海) 안의 모든 나라가 제(帝)를 일컫지 않는 자 없는데, 유독 우리나라만이 예부터 그렇지 못했으니 이와 같은 누방(陋邦)에 사는 신세로서 그 죽음을 애석히 여길 것이 있겠느냐? 하며, 명하여 곡(哭) 하지 말라고 하였다. 그는 또 항상 희롱조로 하는 말이 내가 만약 오대(五代)나 육조(六朝) 같은 시대를 만났다면 돌려가면서 하는 천자(天子)쯤은 의당 되고도 남았을 것이다.라고" 하였다. 그래서 한 세상의 웃음거리로 전했었다.

임진의 변란에 이르러 한음 이장승이 명나라 장수 이여송을 반접(伴接)하자, 그는 한음의 인물을 대단히 추앙하여 심지어는 감히 말하지 못할 말까지 하는 것이어서, 일은 비록 진정이 아닐지라도 역시 스스로 편안하지 못했다.

이백사는 회해(詼諧)를 잘하는데 어느 날 야대(夜對)가 있어 시골 구석의 누한 습속까지도 기탄없이 아뢰는 것을 즐겁게 여겼으며 마침내 임(林) 백호의 일에까지 미치자 주상은 듣고 웃음을 터뜨렸다.

백사는 또 아뢰기를 "근세에 또 웃기는 사람이 있습니다." 하니 주상이 "누구인가?"라고 묻자, 대하기를 "이덕성이 왕의 물망에 올랐답니다." 하여, 상은 크게 웃었다. 백사는 이어 아뢰기를 "성상의 큰 덕량이 아니시라면 제 놈이 어찌 감히 천지의 사이에 용납되오리까?"

하자, 상은

“ 내 어찌 가슴속에 두겠느냐?"

하고 드디어 빨리 불러오게 하여 술을 내려 주며 실컷 즐기고 파했다. 시경(詩經)에 이르기를 "희학(戱謔)을 잘하도다." 하였는데 백사가 그 재주를 지녔다 하겠다.

선희학(善戱謔) : 희학戱謔을 잘한 이야기

五代 : 唐과 宋의 사이 53년 간 흥망 했던 다섯 왕조, 곧 後梁, 後唐, 後晉, 後漢, 後周 등이 흥망 했던 시대.

六朝 : 後漢 멸망 이후 隨가 통일할 때까지 건업에 도읍했던 여섯 왕조, 곧 吳, 東晉, 宋, 齊, 梁, 陳의 육조, 이 시대를 남북조시대라고도 하는데 이는 오, 동진... 등의 남조와 후위, 북위... 등의 북조를 아울러 일컫는 말이다.

감히 말하지 못할 말 : 국가의 忌諱에 저촉되는 말, 곧 아무개의 용모가 임금처럼 생겼다든가,

王者의 기상이 있다든가 하는 등의 말

백사의 회해(詼諧) : 희학戱謔과 같은 말, 하후 담(夏候湛)의 東方朔畵讚에 明節不可以久取安也 故詼諧以取容이라 하였다.

'사림기행' 카테고리의 다른 글

| 흥선대원군의 서원 훼철령 (0) | 2023.09.17 |

|---|---|

| 곤재 정개청(困齋 鄭介淸,1529~1590)과 자산서원(紫山書院) (0) | 2023.09.01 |

| 설재 정가신과 설재서원, 쌍계정 (0) | 2023.09.01 |

| 필문 이선재부조묘(畢門 李先齊,1389~1454 不祧廟) (1) | 2023.09.01 |

| 고봉 기대승(高峯 奇大升, 1527-1572)과 (月俸書院) (1) | 2023.08.31 |