창건

해인사는 신라 의상대사의 법손인 순응(順應), 이정(利貞) 두 스님이 신라 제40대 애장왕 3년(802) 에 왕과왕후의 지원으로 창건하였다.

해인사에 관한 종합적인 문헌으로 「가야산 해인사고적(伽倻山海印寺古籍)」이 있는데, 이는 해인사의 연기(緣起), 실화(失火)와 중창의 역사, 대장경의 인경(印經)에 관한 여러 사적과 문헌들을 모아 고종 11년(1874)에 판각한 것이다. 이 「가야산해인사고적」에 수록된 문헌가운데 똑같은 이름의 「가야산해인사고적」(고려 태조 26년에 이루어진 것)과 신라 최치원(崔致遠)이 지은 「신라가야산해인사선안주원벽기(新羅伽倻山海印寺善安住院璧記)」의 두 기록은 해인사의 창건에 대하여 비교적 소상하게 전해주고 있다.

창사정신

해인사 창건의 참뜻은 해인(海印)이라는 낱말에 응집되어 있다. 해인이라는 말은 화엄경의 해인삼매에서 비롯된 것으로 해인삼매는 일심법계의 세계를 가리키는 말이며 부처님 정각의 세계를 가리키는 말이기도 하다. 곧 있는 그대로의 세계, 진실된 지혜의 눈으로 바라본 세계, 객관적인 사상의 세계이니 바로 영원한 진리의 세계이다.

해인삼매는 또한 오염됨이 없는 청정무구한 우리의 본디 마음을 나타내는 말이며, 우리의 마음이 명경지수의 경지에 이르러 맑고 투명해서 있는 그대로의 세계가 그대로 비치는 세계를 가리키는 말이다. 이런 모습을, 한없이 깊고 넓으며 아무런 걸림 없는 바다에 비유되어 거친 파도, 곧 우리들 마음의 번뇌망상이 비로소 멈출 때 우주의 갖가지 참된 모습이 그대로 물속에 비치는 경지를 해인삼매라 하였다. 이 여실한 세계가 바로 부처님의 깨달음의 모습이요, 중생의 본모습이니 이것이 곧 해인삼매의 가르침인 것이다.

청정도량 해인사, 이곳은 우리들 마음의 고향이다. 그래서 황량한 대지를 방황하는 현대의 이방인들을 다정한 고향의 손짓으로 부르고 있다. 팔만대장경, 높은 탑, 자연의 그윽함이 있다고 그런 것이 아니다. 해인삼매의 한 생각, 맑은 마음 그 거룩한 도량이 바로 해인사이기 때문이다.

법보종찰(法寶宗刹) 해인사는 불보사찰(佛寶寺刹) 통도사, 승보사찰(僧寶寺刹) 송광사와 더불어 한국의 삼보 사찰로 꼽힌다. 해인사는 한국 화엄종의 근본 도량이자 우리 민족의 믿음의 총화인 팔만대장경을 모신 사찰로서 한국인의 정신적인 귀의처요, 이 땅을 비추는 지혜의 등불이 되어 왔다.

해인사는 신라시대에 그 도도한 화엄종의 정신적인 기반을 확충하고 선양한다는 가치 아래, 이른 바 화엄십찰(華嚴十刹)의 하나로 세워진 가람이다. 화엄종의 근본 경전인 화엄경은 4세기 무렵에 중앙아시아에서 성립된 대승 경전의 최고봉으로서, 그 본디 이름은 대방광불화엄경(大方廣佛華嚴經)이며 동양문화의 정수라고 일컬어진다. 이 경전에 해인삼매(海印三昧)라는 구절이 나오는데, 해인사 이름은 바로 이 '해인삼매'에서 비롯되었다.

해인삼매는 있는 그대로의 세계를 한 없이 깊고 넓은 큰 바다에 비유하여, 거친 파도 곧 중생의 번뇌 망상이 비로소 멈출 때 우주의 갖가지 참된 모습이 그대로 물속에(海)에(海) 비치는(印) 경지를 말한다. 이렇게. 여실(如實)한 세계가 바로 부처님의 깨달음의 모습이요 우리 중생의 본디 모습이니, 이것이 곧 해인삼매의 가르침이다.

이러한 정신을 바탕으로 하여 해인사는 해동 화엄종의 초조(初祖) 의상대사(義湘大師, 625~702)의 법손인 순응(順應) 화상과(順應) 그 제자인 이정(理貞) 화상이(理貞) 신라 제40대 임금 애장왕 3년에, 곧, 서기 802년 10월1610월 16일에 왕과 왕후의 도움으로 지금의 대적광전에 자리에 창건하였다. 이리하여 화엄종은 개화기를 맞던 신라시대를 거쳐, 해인사를 중심으로, 희랑(希朗)희랑(希朗) 대사를 위시하여 균여(均如), 의천(義天)과 같은 빼어난 학승들을 배출하기에 이른다..

해인사는 한국불교의 성지이며 또한 세계문화유산 및 국보 보물 등 70여 점의 유물이 산재해 있다. 국내 최대 사찰로서 명산인 가야산 자락에 위치하여, 가야산을 뒤로하고 매화산을 앞에 두고 있어 그 웅장한 모습과 주변 경관이 어우러져 경의로울 뿐 아니라 송림과 산사가 어우러져 연출하는 설경을 보는 이로 하여금 신비경에 젖게 한다.

해인사 둘러보기

일주문

큰 절에 들어설 때마다 처음 만나는 것이 일주문이다. 절의 어귀에 서있는 제일문으로서 절의 위용을 한눈에 느끼게 해 주는 일주문은, 곧 모든 중생이 성불의 세계로 나아가는 길의 첫 관문을 상징하니 초발심을 나타낸다고 하겠다.

일주문은 기둥이 양쪽에 하나씩 세워져 문을 지탱하고 있는 건축구조에서 그 이름이 비롯되었다. 해인사의 일주문은 홍하문이라고도 하며, 그 소박한 아름다움과 주위 경치와의 어우러짐이 일품인 까닭에 일주문 가운데에서도 가장 이름이 나 있다.

신라시대에 절을 처음 세울 때부터 일주문은 지금의 자리에 있었겠지만, 조선시대 세조 3년3 봄에 중수하여 그 뒤로 지금까지 다섯 차례에 걸쳐 중수하였다는 기록만이 전해 오고 있는 것으로 보아, 그 건축 양식은 조선시대 초기의 양식인 듯하다. 마지막 중건은 1940년에 있었다.

일주문 정면에 있는 현판의 글씨 "가야산 해인사"는 근대 서가의 대가인 해강 김규진의 글씨로서 산문의 격을 한층 더 높여 준다.

봉황문

일주문으로 들어서서, 수문장처럼 버티어 서 있는 천년 노목의 가로수를 따라 그 정취에 취해 걷다 보면 두 번째 문인 봉황문이 나타난다. 이 봉황문은 천왕문이라고도 불린다. 큰 절은 으레 천왕문이나 사천왕문 또는 금강문 따위로도 불리는 문을 갖고 있기 마련인데, 이 안에는 돌이나 나무 등으로 조각되거나 탱화에 그려진 사천왕상이 모셔져 있다.

사천왕은 본디 욕계 육천 가운데 사왕천에 머물면서 천상으로 들어오는 여러 착한 사람을 보호하는 선신으로 수미산의 동서남북에 위치하여 악한 것을 멸하고 불법을 옹호하려는 서원을 세웠으므로, 산문 입구에 봉안하여 수문역과 도량 수호역을 맡게 하였다. 이러한 신중들은 대부분 힌두교의 영향이며, 불교가 대중화하는 가운데 인도의 민간 신앙과 함께 접합될 때 생긴 사상이다.

해탈문

일주문과 봉황문을 지나면 해인사의 제3문인 해탈문이 있다. 중문에 속하는 문으로써 일반 사찰의 불이문에 해당한다. 해탈문을 지나면 완전한 불법의 세계는 주·객, 세간과 출세간, 선과 악, 옳고 그름, 나고 죽음 등 대립하는 상대적인 것들을 초탈한 불이법문의 세계로써 삼존불을 모신 건물 앞으로 나아감을 뜻한다.

일주문에서 해탈문에 들어설 때까지 3333 계단을 거치는데, 도리천 곧 33천의 궁을 상징한다

종각

종각에는 사물이라고 불리는 법기(法器)가 설치되어 있다. 사물은 범종 · 법고 · 목어 · 운 판을 말하는데 이 범종각은 사찰의 경내에서 마당을 내려다보았을 때 오른쪽에 위치하고 있어 왼쪽을 체로 오른쪽을 용으로 말하는 화엄사상에 따라 설치한 것이다.

구광루

구광루는 해인사의 모든 건물 가운데에서 한가운데에 자리하고 있다. 구광루라는 이름은 화엄경의 내용에서 따온 것인데, 화엄경에는 부처님께서 아홉 곳에서 설법하시면서 그때마다 설법하시기 전에 백호에서 광명을 놓으셨다는 이야기가 있다.

옛날에는 노전스님을 비롯한 큰스님들만이 법당에 출입할 수 있었다. 그래서 이 누각은 법당에 들어갈 수 없는 일반 대중들이 모여 예불하고 설법을 듣는 곳으로써 지은 것이다.

궁현당

창건 연도는 확실히 알 수 없고 1940년에 중창되었으며 이후에도 몇 차례의 중수를 거듭하게 된다. 현재의 건물은 1988년에 정말 복원된 건물로서 해인사 승가대학(강원)의 교사(校舍)로 사용되고 있다.

'깊고 오묘한 진리를 탐구한다'는 뜻의 궁현당은 달리 '부처를 가려 뽑는 곳'이라 선불장(選佛場)이라 불리기도 한다.

관음전

구광루 오른쪽에 관음전(觀音殿)이 있다. 현재 강원(승가대학)으로 사용되고 있으며 약 100100여 명의 스님들이 경전을 연마하고 있다. 건물의 현판은 궁현당과 같이 두 개인데 그 하나는 심검당(尋劍堂)이다.(尋劍堂)이다 . 심검이라는 말은 모든 번뇌를 베어 버릴 수 있는 지혜의 칼을 찾는다는 뜻으로 수행의 목적을 단적으로 나타내고 있는 말이다. 이 건물도 해인사 강원(승가대학)으로 사용하고 있다.

대적광전

한사원의 큰 법당에는 부처상이나 보살상이 모셔져 있는데 큰 법당의 이름은 그 안에 모신 주불에 따라 결정된다. 그 주불이 바로 그 사원의 정신적인 지주임은 말할 것도 없다. 해인사는 화엄경을 중심 사상으로 하여 창건되었으므로, 거의 모든 절이 흔히 모시고 있는 석가모니 부처님 대신에 화엄경의 주불인 비로자나부처님이 모셔져 있다.

그래서 법당의 이름도 대웅전이 아니라 대적광전이다. '비로자나'는 산스크리트어인 바이로차나 Vairocana에서 온 말로써,, 영원한 법 곧 진리를 상징한다. 그러므로 비로자나부처님을 모신 대적광전은 부처님의 진리의 몸이 화엄경을 언제나 두루 설하는 대적광토의 역할을 하고 있다.

지금의 건물은 창건주인 순응스님과 이정스님이 802년에 지은 건물 자리에다 1818년에 다시 지은 것이며, 법당 안에는 일곱 불상이 모셔져 있다. 법당에 들어서 보면, 왼쪽부터 철조관음보살, 목조 문수보살, 목조 비로자나불이 있고, 그리고 맨 가운데에 본존 비로자나불이 있고 다시 그 옆으로 목조 지장보살, 목조 보현보살, 철조 법기보살이 차례로 안치되어 있다.

본존 비로자나불은 1769년에 조성되었는데, 그 왼편에 있는 또 하나의 목조 비로자나불상은 가운데의 본존불을 모시기 전까지의 본존불이다. 이 목조 비로자나불상은 그 좌우의 보현보살상, 문수보살상과 더불어 삼존불로서, 고려시대에 가지가 셋인 큰 은행나무 한 그루를 가지고 만든 것이다. 삼존불은 처음에는 경상북도에 있는 금당사에 모셨다가, 지금은 터만 남아 있는 가야산의 용기사를 거쳐, 1897년,1897 해인사 대적광전에 모시게 되었다. 그 밖의 불상들은 조성 연대가 알려져 있지 않다.

명부전

명부전은 지장전이라고도 한다. 지옥 중생을 모두 제도하기 전에는 성불하지 않겠다는 큰 서원을 세운 지장보살이 목조로 조성되어 주불로 모셔져 있고 그 좌우에 각각 도명보살과 저승에서 죽은 이들을 재판한다고 하는, 일명 시왕이라고 하는 십 대 왕이 있다.

명부전은 저승에 간 이들의 넋을 제도하는 곳으로, 사십구재를 비롯한 갖가지 제의들이 이곳에서 행해진다. 지금 건물은 1873년 곧 고종 십 년에 지어졌다.

정중탑

해인사 대적광전(大寂光殿) 아래 넓은 뜰에 자리 잡고 있어 정중탑(庭中塔)이라 한다. 전체적으로 신라 석탑의 기본 형식이 나타나 있고 조각 수법 등으로 미루어 통일신라 말기인 9세기의 작품으로 추정된다. 높이 6m로 큰 탑에 속하며, 화강암으로 만들어졌다. 3층기단(基壇) 위에 3층 탑신(塔身)이 있고 정상에 상륜부(相輪部)가 있는데, 원래는 2층 기단이었으나 1926년 중수할 때 1층이 더해졌다.

기단부는 상층 기단 양쪽에 우주(隅柱)와 장주를 하나씩 모각했으며, 탑신에는 우주 이외의 별다른 조각이 없다. 지붕돌 받침은 모두 5단으로 되어 있고, 옥개석의 전각에는 후대에 설치한 풍경(風磬)이 달려 있다. 처마 끝의 반전은 심하지 않으며 탑의 상륜부에는 노반, 앙화, 구륜(九輪), 보주(寶珠)가 남아 있다.

1926년 6월 중수할 때 상층 기단의 석함(石函) 속에서 9개의 작은 불상이 발견되었는데, 중수가 끝난 뒤 다시 석탑 안에 봉안했다. 석탑 앞에 놓여 있던 안상과 연화무늬가 새겨진 직사각형의 봉로석(奉爐石)은 석등(경남유형문화재 255) 앞으로 옮겨놓았다.

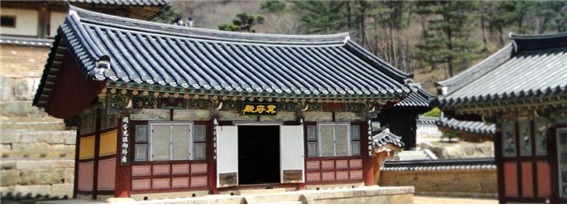

장경판전

대적광전 뒤쪽 위에 장경판전이 있다. 장경판전은 대장경을 모신 건물로, 이 형국은 대적광전의 비로자나부처님께서 법보인 대장경을 머리에 이고 있는 것을 나타내므로 더욱 뜻깊다. 국보 52호로 지정된 이 장경각을 처음 세운 연대는 정확하게 알려져 있지 않으나, 대장경이 해인사로 옮겨진 때가 1397년임을 미루어 볼 때 지금의 건물은 조선초 무렵인 14881488년쯤에 세워졌으리라고 여겨지는데, 여러 차례에 걸친 부분적인 중수를 거쳐서 오늘에 이르렀다. 장경판전은 모두 네 동으로 되어 있다.

북쪽의 건물을 법보전이라 하고 남쪽의 건물을 수다라전이라고 하는데, 이 두 건물을 잇는 작은 두동의 건물에는 사간판대장경이 모셔져 있다. 이 장경각은 지금까지 남아 있는 조선조 초기의 건축물 가운데에서 건축 양식이 가장 빼어나서 건축사적인 면에서도 퍽 중요하게 여겨진다.

무엇보다도 이 건물은 대장경을 보관하는 데에 절대적인 요건인 습도와 통풍이 자연적으로 조절되도록 지어졌다는 점이 두드러진다. 장경각의 터는 본디 그 토질 자체도 좋거니와, 그 땅에다 숯과 횟가루와 찰흙을 넣음으로써, 여름철의 장마 기와 같이 습기가 많을 때에는 습기를 빨아들이고, 또 건조기에는 습기를 내보내곤 하여서 습도가 자연적으로 조절되게 하였다. 그뿐만 아니라, 그 기능을 더 원활하게 하려고, 판전의 창문도 격자창 모양으로 하였으며, 수다라전의 창은 아랫창이 윗창보다 세배로 크게 하였고 법보전의 창은 그 반대 꼴을 이루고 있는데, 이는 아주 과학적인 통풍 방법으로서, 오히려 건축 방식이 발달한 오늘날에도 따라가기 어려운 우리 선조들의 슬기를 잘 보여준다.

극락전

지금 율원으로 사용되고 있는 극락전은 독립된 산내 암자로서 여러 차례 중수를 거쳤으며, 1965년에 자운스님께서 화주가 되어 건물을 완전히 해체하여 지금의 선원 자리에 중수하였고, 그 뒤에 다시 1973년에 봉주화상이 주지로 있을 때 대장경판전을 신축하기 위하여 건물을 지금의 자리인 100자 아래 지점에 새로이 옮겨 세워 지금에 이르고 있다. 율원으로 쓰이는 한편 한주스님들의 거처로도 사용되고 있다.

해인사의 주요 문화재

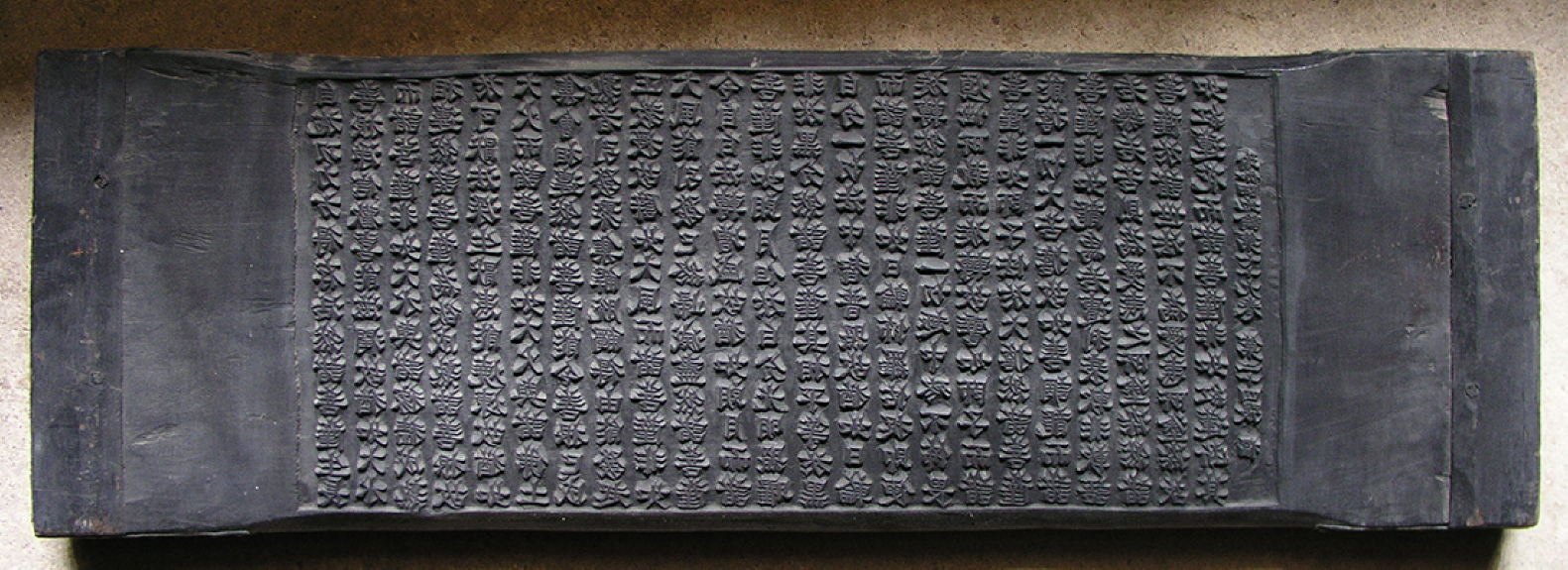

팔만대장경(고려대장경)

대장경은 경(經)·율(律)·논(論)의 삼장(三藏)을 말하며, 불교경전의 총서를 가리킨다. 이 대장경은 고려 고종 24∼35년(1237∼1248)에 걸쳐 간행되었다. 이것은 고려시대에 간행되었다고 해서 고려대장경이라고도 하고, 판수가 8만여 개에 달하고 8만 4천 번뇌에 해당하는 8만 4천 법문을 실었다고 하여 88 만대장경이라고도 부른다.

이것을 만들게 된 동기는 고려 현종 때 새긴 초조대장경이 고종 19년(1232) 몽고의 침입으로 불타 없어지자 다시 대장경을 만들었으며, 그래서 재조대장경이라고도 한다. 몽고군의 침입을 불교의 힘으로 막아보고자 하는 뜻으로 국가적인 차원에서 대장도감이라는 임시기구를 설치하여 새긴 것이다. 새긴 곳은 경상남도 남해에 설치한 분사대장도감에서 담당하였다.

원래 강화도 성 서문 밖의 대장경판당에 보관되었던 것을 선원사를 거쳐 태조 7년(1398) 5월에 해인사로 옮겨 오늘날까지 이어오고 있다. 현재 해인사 법보전과 수다라장에 보관되어 있는데 일제강점기에 조사한 숫자를 보면 81,258장이지만 여기에는 조선시대에 다시 새긴 것도 포함되어 있다. 경판의 크기는 가로 70㎝내외, 세로 24㎝내외이고 두께는 2.6㎝ 내지 4㎝이다. 무게는 3㎏ 내지 4㎏이다.

구성을 보면 모두 1,496종 6,568권으로 되어있다. 이 대장경의 특징은 사업을 주관하던 개태사 승통인 수기대사가 북송관판, 거란본, 초조대장경을 참고하여 내용의 오류를 바로잡아 대장경을 제작하였다고 한다.

이 대장경판은 현재 없어진 송나라 북송관판이나 거란의 대장경의 내용을 알 수 있는 유일한 것이며, 수천만 개의 글자 하나하나가 오자·탈자 없이· 모두 고르고 정밀하다는 점에서 그 보존가치가 매우 크며, 현존 대장경 중에서도 가장 오랜 역사와 내용의 완벽함으로 세계적인 명성을 지니고 있는 문화재이다. 또한 2007년 세계기록유산에 등재되었다.

해인사고려대장도감(각)판〔海印寺高麗大藏都監(刻)板〕고려대장경판

일반적으로 이 대장경판은 고려시대에 판각되었기 때문에 ‘고려대장경판’이라고 하며, 매수가 8만여 판에 달하고 8만 4000번뇌(煩惱)에 대치하는 8만 4000법문(法門)을 수록하였기 때문에 ‘팔만대장경(八萬大藏經)’이라고도 한다.

그리고 고려 현종 때 새긴 판을 ‘초조대장경판’이라 하고, 고종 때 이것이 몽고의 침입으로 불타 버려 다시 새겼기 때문에 ‘재조대장경판’이라고도 한다. 그러나 고종 때 대장도감을 설치하여 새겨진 판으로 지금 해인사에서 보관하고 있기 때문에 ‘해인사고려대장도감(각)판〔海印寺高麗大藏都監(刻)板〕’이라고 함이 가장 정확한 명칭이다. 이 대장경은 강화도의 대장도감과 남해 · 강화의 분사(分司)대장도감에서 16년의 기간이 걸려 완성한 것이다. 이 때 최우의 참여가 큰 힘이 되었고 개태사(開泰寺)의 승통(僧統)주1인 수기(守其)가 내용 교정을 맡아 북송관판과 거란본 및 우리나라 초조대장경을 널리 대교(對校)주2하여 오류를 정정하였다.

이 대장경판을 새길 때의 배경은 이규보(李奎報)가 지은 「대장각판군신기고문(大藏刻板君臣祈告文)」에 잘 나타나 있다. 즉, 몽고의 침입을 불력(佛力)으로 물리치고자 하는 염원에서 대장경판 판각을 부처님에게 고하고 있다. 1237년(고종 24)에 쓴 이 기고문에 이미 대장경 판각을 위하여 담당관사를 설치하였음이 나타나 있다.

이 대장경판은 성격상 정장(正藏)과 부장(副藏)으로 나누어 볼 수 있다. 정장은 『대장목록(大藏目錄)』에 수록되어 있는 경을 말하고, 부장은 『대장목록』에 수록되지 못한 『종경록(宗鏡錄)』 등 4종을 말한다. 정장은 대장도감과 분사대장도감에서 판각한 1,497종 6,558권의 경을 말하며, 부장은 분사대장도감에서 판각된 4종 150권이 있다.

정장의 함별(函別) 구성을 보면 경의 순서에 따라 천함(天函)에서 동함(洞函)까지 639개함에 나누어 수록되어 있는데, 첫번째 경인 『대반야바라밀다경(大般若波羅蜜多經)』(600권)은 천함에서 시작하여 한 개의 함에 10권씩 묶어 60번째 함의 나함(奈函)까지 수록되어 있다.

이렇듯 한 개의 경도 분량이 많은 것은 여러 개 함으로 나누어 수록되어 있으나, 단권(單卷)의 경인 경우 여러 개의 경이 한 개의 함에 수록되어 있다.

그러나 이들 함별구성에는 일정한 원칙이 없다. 첫번째 경의 경우처럼 10권씩 묶어 한 개의 함을 구성하고 있는가 하면, 79번째의 경은 12권씩 묶어 한 개 함을 이루고 있으며, 1,256번째 경은 6권씩 묶어 한 개의 함을 이루고 있다. 그리고 상함(傷函: 函順160番)의 경우는 단권의 경 29권을 수록하고 있다.

이 대장경판의 저본경(底本經)은 천함(經順 1)에서 영함(英函: 經順 1087)은 『개원석교목록(開元釋敎目錄)』의 경이며 반함(磻函, 經順 1263)에서 합함(合函: 經順 1387)은 『속개원석교록(續開元釋敎錄)』에 있는 경을 수록하였다.

이외의 사함(社函: 經順 1088)∼명함(銘函: 經順 1262)과 제함(濟函: 經順 1388)∼동함(洞函: 經順 1497)은 별개의 것인데 이들 판의 저본은 현재 미상이다.

각 판의 대부분은 상하 단변(單邊) 무판심(無版心)이며 권자본주3형식(卷子本形式)의 판식(版式)으로 한 면에 23행 14자씩 새겨져 있다. 그러나 경순 1256, 1404, 1497은 판심이 있고, 경순 1257은 행자수가 18행(小字는 36行)이며, 자수가 일정하지 않다.

그리고 1258은 22행 13∼15자(小字는 44行17字)이고 1259는 21행 13∼14자(小字는 42行16字)이며, 1260은 22행 13자로 전부 소자(小字)이고 1261은 25행 16자이다.

이들 경순 1256의 녹함(祿函)에서 1261의 무함(茂函)까지는 『종경록』과 함순이 중복되는 경으로서 일반 정장과는 판식을 달리하고 있음이 특이하다. 그리고 간기(刊記)가 예외없이 고려국(분사)대장도감봉칙조조[高麗國(分司)大藏都監奉勅雕造]라 되어 있다.

이들 간기를 중심으로 정장을 판각연도별로 분류하여 보면 연도별 판각량이 모두 다르게 나타난다. 이를 통해 볼 때 해마다 일정량의 판각계획에 의하여 판각된 것이 아님을 알 수 있다. 정장판각의 순서에 있어서도 뒤로 오면서 상당히 경순이 바뀌어 판각되었다. 또한, 같은 경에 있어서도 권순별로 판각되지 않은 경우가 많다.

이러한 것도 판하본(板下本) 작성에서부터 초벌새김 · 재벌새김 · 마무리새김 등의 과정을 거쳐야 하고, 이러한 작업과정을 거치는 동안에 각수(刻手)의 능력 및 판각작업의 진행속도에 따라 상당한 차이를 보이게 되었을 것으로 보인다. 특히, 2권 이상으로 구성된 경에 있어서 경별(經別)로 같은 연도에 판각된 것만 아니라, 권별로 판각된 것이 상당수에 달하고 있고, 판각연도인 간기가 모두 권별간기이기 때문에 간기에 나타난 그 해에 판각되었다고 볼 수 있다.

그러므로 정장의 판각은 12년 동안 모두 마쳤으며, 『고려사』에 나오는 16년이라는 기간은 판각기간이 아니라 대장도감을 설치하여 대장경판을 조성하는 데 걸린 기간으로 보아야 할 것이다. 대장경판을 만들기 위해 대장도감을 설치하여 전담하도록 하였음은 명확한 사실이다.

그런데 경판을 새기기 위해서는 전체적인 계획 수립하에 산지에서 나무를 베어 진을 빼고 판각할 수 있도록 적당한 크기로 잘라 다듬고 판하본 작성 등 판각 시작 전의 사전준비과정이 필요하였을 것이다. 그리고 1248년(고종 35)은 실제의 정장 판각을 모두 마치고 마지막으로 『대장목록』 1종만을 판각한 해이고, 대장경판을 판각하고 난 뒤의 뒷마무리 작업은 권별 판각을 완료한 뒤 바로 뒤따라 처리하여 판가(板架)에 순서대로 진열하였을 것이다.

그러므로, 간기에 나타난 1248년을 대장경판 판각작업의 총완료 연도로 볼 수 있고 판각완료 연도인 1248년을 하한연도로 볼 수 있으며, 일의 시작은 적어도 1233년으로 볼 수 있다. 그런데 이들 정장에는 대장도감에서 판각한 판만이 아니라 분사대장도감에서 판각한 판이 상당수에 이르고 있다. 이들 정장의 간기에 분사대장도감이 보이는 경은 모두 72종 529권에 이르고 있다. 판각연도는 계묘년(1243)에서 정미년(1247)까지 5년에 걸쳐 보이고 있다.

그러므로 분사대장도감이 무슨 목적으로 언제 설치되었는지는 확실하지 않으나, 적어도 직접 판각을 시작한 연도는 1243년이며, 또한 529권의 분사판(分司板) 가운데 484권의 경은 1243∼1244년의 2년 동안 판각되어, 결국 분사도감에서의 판각이 이 시기에 가장 활발하였음을 알 수 있다.

그런데 이 정도의 판각량으로 분사대장도감이 판각 기능면에서만 설치되지는 않았을 것이며, 통나무를 잘라 각수가 판각할 수 있도록 하기 위한 연판작업 및 판하본작업까지의 업무를 담당하였을 가능성을 배제할 수 없다. 그러므로 분사대장도감에서 판하본작업과 연판작업 등 판각을 위한 준비기능을 가지고 대장도감의 일익을 담당하였다면, 적어도 1242년까지 이들 준비작업을 완료하고 1243년부터 판각기능으로 돌려졌다고 볼 수 있다.

그런데 분사대장도감에서 판각한 간기가 보이는 경들도 모두 분사대장도감에서 판각된 것만이 아니라, 권별로 대장도감에서 판각된 것과 섞여 있는 점에서 보면 분사대장도감이 남해뿐만 아니라 강화도에도 설치되었을 가능성이 짙다.

분사판의 간기표시에 있어서 1243∼1244년에 판각된 것은 대부분 ‘○○세고려국분사대장도감봉칙조조(○○歲高麗國分司大藏都監奉勅雕造)’라 되어 있고, 1245∼1248년 사이에 판각된 것은 ‘고려국’이라는 국명이 없거나 ‘봉칙조조(奉勅雕造)’ 대신 ‘조조’ 또는 ‘개판’으로 한 것 등 일정하지가 않다. 이를 보면 분사대장도감의 기능이 1243년과 1244년은 대장도감과 동격의 위치에 있었으나, 1245년 이후의 분사대장도감은 그 기능이 상당히 약화되었음을 알 수 있다. 그러므로 1245년 이후의 분사대장도감은 독립된 도감으로서의 기능은 상실되고 단순 판각기능만 존속되었음을 알 수 있다.

그리고 ‘갑인세(甲寅歲, 1254) 분사대장도감중각(分司大藏都監重刻)’이라는 간기가 있는 『종문척영집(宗門摭英集)』이 출현함으로써 분사대장도감의 판각기능은 적어도 1254년까지 지속되었음을 알 수 있다. 부장은 『대장목록』에 수록되어 있지 않은 보유판으로 알려진 15종의 경판 가운데, 분사대장도감에서 판각된 『종경록(宗鏡錄)』 · 『조당집(祖堂集)』 · 『대방광불화엄경수현분제통지방궤(大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌)』 · 『화엄경탐현기(華嚴經探玄記)』 등 4종을 말한다.

이들 4종의 부장판은 1245년에서 1248년 사이에 판각되었다. 4종 중 『종경록』은 1246년에서 1248년까지 3년 동안에 걸쳐 판각되었으나, 나머지 3종은 모두 1245년에 판각되었다.

연도별 간기를 보면 을사년은 ‘을사세분사대장도감조조(乙巳歲分司大藏都監雕造)’ 또는 ‘을사세분사대장도감개판(乙巳歲分司大藏都監開板)’으로 되어 있다. 정미년(1247)은 ‘정미세분사대장도감개판(丁未歲分司大藏都監開板)’ 또는 ‘정미세분사대장도감조조(丁未歲分司大藏都監雕造)’로 되어 있는 것과 ‘정미세고려국분사대장도감봉칙조조(丁未歲高麗國分司大藏都監奉勅雕造)’라 되어 있으며, ‘정미세고려국분사남해대장도감개판(丁未歲高麗國分司南海大藏都監開板)’이라 되어 있는 것도 있다.

무신년(1248)은 모두 ‘무신세분사대장도감개판(戊申歲分司大藏都監開板)’으로 되어 있다. 이러한 것은 정장에 나오는 분사대장도감판 중 1245년 이후의 간기와 같은 양상이다. 그리고 4종의 부장 중 『대방광불화엄경수현분제통지방궤』의 권3지하(卷三之下)에 ‘을사세대장도감개판(乙巳歲大藏都監開板)’이라는 간기가 보인다.

이는 부장 가운데 대장도감에서 판각한 유일한 것으로 정장에서의 간기표시와는 완전히 다른 표시법이다. 이것은 대장도감에서 판각하였다 할지라도 봉칙판(奉勅板)이 아님을 분명히 나타내주는 자료라고 생각된다.

이 중 종경록판만은 판수제(板首題) 밑에 권차(卷次) · 장차(張次) 표시와 아울러 천자함 표시가 되어 있고 나머지 3종은 마구리주4 부분에만 새겨져 있다. 이 『종경록』은 정장의 경순 1257에서 1262까지와 천자함이 중복되어 있다. 이들 6종의 경은 1243∼1247년 사이에 판각되었고 정장의 일반 체재와는 모두 다른 형식을 가지고 있는 경들이다. 『종경록』이 1246∼1248년 사이에 판각되었고 6종의 경들 중 경순 1259를 제외하고 모두 1245까지 판각되었다.

6종 경의 판식 등으로 미루어 보아 6종의 경 대신 『종경록』을 정장에 편입시키려고 하였고 『종경록』의 천자함을 6종의 경이 수록된 천자함에 중복되게 하였을 것이라 생각된다. 그런데 이미 목록이 작성되었고, 녹함에서 무함까지 수록된 6종의 경은 중간에 제외시킬 수 없었을 것으로 보인다.

이 『종경록』은 30행 17자로서 판크기나 광곽(匡廓)주5의 크기 등 판체재가 정장과 동일하나, 『조당집』은 28행 18자이고, 『대방광불화엄경수현분제통지방궤』는 27행 20자이며, 『화엄경탐현기(華嚴經探玄記)』는 28행 18자로 모두 정장과는 자체나 체재가 다르다.

결국, 부장은 그 간기표시 등에서 비록 분사대장도감에서 판각되었지만, 국가적인 차원에서의 판각이 아니라 단순 판각기능면에서의 분사대장도감판으로 볼 수 있다. 이 대장경 판각은 이를 인출(印出)하여 널리 유포시키고자 함이 목적이었다. 그러므로 판각을 완료하고 난 뒤 인출사업이 바로 잇따라 있었다.

『고려사』에는 고종이 1251년 9월 성의 서문 밖 대장경판당(大藏經板堂)에 행차한 기록이 보이는데, 이는 대장경판을 새기고 난 뒤 처음으로 전질(全帙)을 인출한 것을 축하하기 위한 것이었다.

그 뒤 고려 말의 명신인 이색(李穡)이 아버지의 유지(遺旨)를 받아 1381년에 인출하여 신륵사에 새로 세운 장경각에 봉안한 일이 있다.

조선시대는 1393년(태조 2) 왕명으로 인경(印經)하여 연복사(演福寺) 5층탑에 봉안하였다. 또, 1458년(세조 4) 왕이 신미(信眉) 등에게 명하여 50부를 인출하게 하여 전국의 큰 사찰에 봉안하였고, 1500년(연산군 6)에도 인출되었다.

1865년(고종 2) 2부를 인출하여 월정사와 설악산 신흥사에 각각 한부씩 봉안하였고, 1898년에도 인출하였으며, 1899년 상궁 최씨(崔氏)의 발원으로 4부를 인출하여 해인사 · 통도사 · 송광사 등 삼보사찰에 한부씩 봉안하고, 나머지 한부는 13도의 각 사찰에 골고루 나누어 봉안하였다.

이러한 인출은 소요되는 인력과 물적자원의 동원이 적지 않으므로 국가의 힘이 없이는 좀처럼 이루어지지 않았다. 이 밖에도 해인사대장경은 승려의 학술연구를 위하여, 또 경신앙(經信仰)의 차원에서, 그리고 일본에서의 요구를 들어주기 위해서도 상당히 인출이 되었다.

일본은 고려 말부터 수차에 걸쳐 대장경의 인출을 요구하여 왔으며, 왜구에게 납치당한 남녀노소의 송환을 미끼로 조선 전기까지 83회에 걸쳐 대장경을 청구하여 왔다.

그 때 인출된 대장경 63부가 일본으로 전해졌고 세종 때는 대장경판 자체를 하사하려고까지 하였으나, 대장경판을 주고 나면 후일의 더 큰 요구가 있을 것이라 하여 그만 두었다. 그리고 1915년 당시 총독이던 데라우치[寺內正毅]가 경도(京都)센유사(泉涌寺)에 봉안하고자 인경하였다.

이것은 그 뒤 동경제국대학(東京帝國大學) 도서관에 기증되었으나, 1923년 대지진 때 불에 타버렸다. 이때 인출된 또 한부는 여러 경로를 밟아 지금 서울대학교 도서관에 소장되어 있다.

그 뒤 1935년 만주국 황제를 위하여 조선총독부에서 인출하여 선물로 보낸 일이 있는데, 만주국 붕괴와 더불어 그 행방을 알 수 없게 되었다. 같은 해 현 동국대학교 전신이던 중앙불교전문학교(中央佛敎專門學校)에 비치하고자 한부를 아울러 인출, 지금까지 동국대학교에서 보관하고 있다.

그 뒤 동국대학교에서는 해인사대장경판의 보존과 보급을 위하여 1953년부터 시작하여 1976년까지 영인 축소판을 간행하였다. 모두 48권(목록 1권 포함)으로, 고려대장경이라는 이름으로 출판하여 세계 각국의 유명도서관에 보냈다. 이 대장경판의 가치는 무엇보다도 민족적인 염원을 걸고 한자 한자 정성을 기울여 판각한 세계에서 가장 완벽한 대장경이라는 데 있다.

참고문헌

『고려사(高麗史)』

『동국이상국집(東國李相國集)』

『나려인쇄술의 연구』(천혜봉, 경인문화사, 1980)

『고려대장경해제』(이기영, 동국대학교, 1978)

『한국고인쇄기술사』(김두종, 탐구당, 1973)

「해인사대장경판에 대한 재고찰」(박상국,『한국학보』33, 일지사, 1983)

대비로전

2007년 11월 24일 정면 3칸, 측면 3칸 그리고 다포형식을 가진 대비로전을 낙성하고 대적광전과 법보전의 ‘동형쌍불(同形雙佛)’인 두 비로자나 부처님을 나란히 안치하였다.

쌍둥이 비로자나불은 2005년 7월 개금 하는 과정에서 불상 내부에 문서가 발견돼 883년 통일신라시대 제작된 국내 최고(最古)의 불상임을 확인하였다.

해인사의 주요 산내암자

고불암

해인사 고불암은 가야산 자락의 해인사 부지 내에 있으며 해인사 말사 중 가장 높은 해발 900m에 법당이 위치하고 있다. 해인사 고불암 건축불사는 약 1년간에 걸쳐 한국의 유명사찰의 가람을 두루 섭렵한 후 이를 참고로 하여 부지 약 1만평, 건평 725평으로 2003년 7월에 토목기초를 착공하고 2004년 3월부터 본격적인 건축공사를 하여 같은 해 10월에 준공하여 해인사에서 공찰로서 운영하도록 해인사에 기부하여 해인사 재산으로 등록하였다.

본 사찰은 전통사찰식 목조건축물과 현대식 건축물이 함께 조화를 이루고 있다. 전통사찰식 목조건물은 법당을 중심으로 양옆에 육화당, 벽안당이 있고 앞으로는 고불루가 있다.

육화당은 주지실, 접견실로 사용하며, 벽안당은 스님 요사채로 사용하고 있다. 현대식 건물은 반야당과 용선당이 있는바, 반야당은 1층 종무소로 2층은 스님들의 참선방으로 사용하고 있다. 용선당 1층은 공양실, 2층은 신도들의 숙소로 사용하고 있다.

국일암

국일암의 창건 연대는 알려져 있지 않고 다만 중건한 기록만이 있는데, 부휴대사의 문하인 벽암 각성대사가 이곳에서 오래 주석하면서 인조 15년 곧 서기 1637년에 중건하였다고 전한다.

벽암스님은 일찍이 글씨와 군법에 능통한 스님으로, 조선조 인조임금 때에 남한산성을 축성한 공적으로 인조임금으로부터 원조국일대선사라는 시호를 받았는데, 국일암이라는 이름이 여기에서 비롯되었다.

그 뒤에 정인스님이 해방 전후에 두 차례에 걸쳐 중건하여 오늘에 이르고 있다. 이곳에는 부휴스님, 고한스님, 벽암스님의 부도들이 모셔져 있다.

원당암

신라 왕실의 원찰로 세운 원당암은 큰절이었는데, 대덕광전과 마주 보이는 비봉산 중턱에 자리하고 있으며 본래 이름을 봉서사라고 했다. 이 암자는 해인사 창건을 위한 기초 작업장의 역할을 한 것에서 짐작할 수 있듯이, 본절인 해인사보다도 더 오랜 역사를 가지고 있으며, 또 역사가 오랜 만큼 풍부한 사적과 더불어 몇 차례의 중수 기록을 전하고 있다.

조선시대의 세조임금 때에는 학조대사가 오랫동안 주석했고, 철종 3년 곧 서기 1852년에는 우룡스님이 중수하였으며, 고종 11년 곧 서기 1874년에는 비구니인 성주스님이 또 중수하였다는 기록이 있다.

근대에 이르러 해운스님과 지금 이곳에 주석하고 있는 혜암 큰 스님께서 도량의 면모를 일신하였다. 원당암에는 귀중한 유물과 유적이 전해오고 있는데, 그 가운데에서도 보물 제518호로518 지정되어 보호받고 있는 점판석 다층탑과 석등, 그리고 정교하게 안상을 넣은 금당의 축대석 들은 중요한 사적으로 꼽힌다.

지족암

지족암은 신라말과 고려초에 걸쳐 살았던 희랑대사의 기도처로서 본디 이름은 도솔암이었다. 오래도록 터만 남아 있던 자리에 조선시대 후엽에 이르러 철종 7년 곧 서기 1856년에 추담대사가 창건하였는데, 뒤에 다시 고종 30년 곧 서기 1893년에 환운스님이 건물을 중건하면서 도솔의 의역인 지족으로 이름을 바꾸었다. 근래에 일타스님께서 주석하시면서 도량의 면모가 새로워졌다.

청량사

청량사는 창건 연대가 확실하지 않지만 신라말의 학자인 고운 최치원이 이곳에서 놀았다는 기록이 삼국사기에 있는 것으로 보아 신라시대에 창건되었음을 알 수 있다. 그러나 한동안 폐사가 되었던 것을 1811년에 화은스님이 중수하였고, 최근에 이르러 경암스님이 다시 중건하였는데, 지금 또다시 큰 불사를 일으켜 새로이 단장하고 있다.

신라 때의 고찰인 청량사는 그만큼 보물을 많이 간직하고 있는데, 그 가운데에서도 통일신라 양식으로 보이는 여래좌상과 국보 제266호로 지정된 삼층석탑과 보물로 지정된 석탑과 석등은 천년 고찰의 향기를 전하기에 모자람이 없다. 해인사는 신라 의상대사의 법손인 순응(順應), 이정(利貞) 두 스님이 신라 제40대 애장왕 3년(802) 10월 16일월16 왕과 왕후의 도움으로 창건되었다..

해인사에 관한 종합적인 문헌으로 「가야산 해인사고적(伽倻山海印寺古籍)」이 있는데, 이는 해인사의 연기(緣起), 실화(失火)와 중창의 역사, 대장경의 인경(印經)에 관한 여러 사적과 문헌들을 모아 고종 11년(1874)에 판각한 것이다. 이 「가야산해인사고적」에 수록된 문헌가운데 똑같은 이름의 「가야산해인사고적」(고려 태조 26년에 이루어진 것)과 신라 최치원(崔致遠)이 지은 「신라가야산해인사선안주원벽기(新羅伽倻山海印寺善安住院璧記)」의 두 기록은 해인사의 창건에 대하여 비교적 소상하게 전해주고 있다.

'절집기행' 카테고리의 다른 글

| 승보종찰 조계총림 송광사(僧寶宗刹 曹溪叢林 松廣寺) (1) | 2023.07.28 |

|---|---|

| 절집 둘러보기 (1) | 2023.05.23 |

| 절집 읽기 (0) | 2023.05.23 |